|

VW trickst – die Behörden reagieren. Motorradhersteller tun genau das Gleiche – die Behörden tun nichts. – WOZ Die Wochenzeitung vom 1. Oktober 2015 Software, die Prüfsituationen erkennt und dafür sorgt, dass ein Fahrzeug jeden Emissionstest besteht – während es sonst um ein Vielfaches dreckiger ist: Tönt das nach dem Unternehmensskandal des Jahres? Gewiss. Doch was VW mit seinen Dieselautos tat, um Abgasvorschriften zu umgehen, tun auch die Hersteller von Motorrädern, um sich über Lärmgrenzen hinwegzusetzen. Sie geben sich wenig Mühe, ihr Tun zu verheimlichen: Der «Sound» ist ein Werbeargument, und niemand hat sie bisher gebremst.

MOBILITY PRICING – Das Bundesamt für Strassen hat eine Anhörung zum Thema Mobility Pricing durchgeführt. Die Linke sieht darin eine verursachergerechte Abgabe, ÖkonomInnen eine marktwirtschaftliche Massnahme. Beides beruht auf einem grundlegenden Missverständnis. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 10. September 2015 / «Infosperber» vom 11. September 2015  Wer, bitte, ist hier «mobil»? Wer, bitte, ist hier «mobil»? Auf den ersten Blick ist es erwartbar langweilig: Das Bundesamt für Strassen (Astra) wollte mit einer Anhörung die Meinungen zum so genannten Mobility Pricing ergründen – also zu einer Steuerung des Verkehrsaufkommens mittels Gebühren. Zur Linken findet man das grundsätzlich gut, auch wenn man es gern griffiger hätte, als es das Astra vorschlägt; der Rechten ist die Vorstellung eines steuernd in den Verkehr eingreifenden Staats ein Gräuel. Das erste «selbstfahrende Auto» auf Schweizer Strassen war ein Medienereignis. Es mache den Strassenverkehr sicherer und ökologischer, hiess es allenthalben. Wirklich? – »Velojournal« Nr. 4 (Juli) / 2015 Nun ist da also, als Schweizer Premiere, eines jener Autos durch Zürichs Strassen gefahren, die allenthalben als das bezeichnet werden, was Auto-Mobile ihrem Namen nach schon lange zu sein vorgeben: selbstfahrend. Dem Telekommunikationsunternehmen, das an der Jungfernfahrt beteiligt war, ist ein PR-Coup gelungen.

Interview mit der Philosophin Eva Schiffer und dem Journalisten Marcel Hänggi in der Zeitschrift «Tec21» vom 12. Februar 2015  Narren nennen es «Mobilität» Narren nennen es «Mobilität» Der gegenwärtige Verkehr ist hochgradig dysfunktional: Immer mehr zurückgelegte Kilometer schränken die Mobilität der Menschen immer weiter ein. Das ist offensichtlich – wenn man hinschaut, statt in vorgespurten Kanälen zu denken. > zum Interview (externer Link) ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (FOLGE 41): Noch nie bewegten sich die Menschen so wenig wie heute. Ein Tor, wer behauptet, wir würden immer mobiler! – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 30. Januar 2014 So unversöhnlich die Positionen in der Verkehrspolitik sind, in einem herrscht Konsens: Die Menschen würden immer mobiler. Was damit zu tun habe, dass Mobilität immer billiger werde. Zu billig, finden manche (hier ist es mit dem Konsens vorbei). Deshalb müsse die Mobilität teurer werden.

Aber das ist Unsinn. Podiumsgespräch an einer Tagung von SIA, Stadt Zürich und EnergieSchweiz am 18. Juni 2013. Mit Marcel Hänggi, Thomas Held, Rudolf DIeterle, Rahel Gessler und Hans-Georg Bächtold. Moderation: Daniele Ganser.

Von der Wichtigkeit von Techniken Technischer Wandel ist kein linearer Vorgang. Ob sich eine neue Technik als Fortschritt herausstellt, hängt meist mehr von gesellschaftlichen als von technischen Faktoren ab. Das zeigt die NZZ-Serie «Alles neu?» anhand von historischen Beispielen auf. Teil VIII meiner monatlichen Technikkolumne in der NZZ.  Dem Wagen überlegen: das Kamel (c) Wikimedia Dem Wagen überlegen: das Kamel (c) Wikimedia «Man soll das Rad nicht neu erfinden», sagt die Redewendung: Das Rad gilt, nebst der (sehr viel älteren) Beherrschung des Feuers, als Grundtechnik menschlicher Zivilisation schlechthin. Für das Feuer ist das gewiss richtig – aber für das Rad? Viele Kulturen nutzten das Rad nicht oder nicht zu Transportzwecken, darunter die Hochkulturen des präkolumbianischen Amerika (obwohl beispielsweise die Azteken Spielzeugwägelchen kannten). Mehr noch: Der persisch-arabisch-berberische Kulturraum gab die Technik des Warentransports auf Rädern, die er einst gekannt hatte, zugunsten des Kamels für mehr als ein Jahrtausend auf. Automobil und Technikangst Technischer Wandel ist kein linearer Vorgang. Ob sich eine neue Technik als Fortschritt herausstellt, hängt meist mehr von gesellschaftlichen als von technischen Faktoren ab. Das zeigt die NZZ-Serie «Alles neu?» anhand von historischen Beispielen auf. Teil VII meiner monatlichen Technikkolumne in der NZZ.  Eine vor dem Auto her gehende Person musste den Verkehr warnen. Ein vernünftiges Gesetz! Eine vor dem Auto her gehende Person musste den Verkehr warnen. Ein vernünftiges Gesetz! «Vor jedem nicht von Pferden gezogenen Fahrzeug auf öffentlichen Strassen muss ein Mann gehen, mit einer roten Flagge bei Tag und mit einer Laterne bei Nacht, um den Verkehr vor dem Fahrzeug zu warnen.» Den Verkehr vor Motorfahrzeugen zu warnen: das erscheint heute, da nicht-motorisierter Verkehr in der Regel gar nicht mehr als «Verkehr» gilt, absurd. Doch genau dies schrieb Grossbritanniens so genannter Red Flag Act (Rote-Flagge-Gesetz) von 1865 vor. Für Autos limitierte dieses Gesetz die Geschwindigkeit auf vier Meilen (6,4 Kilometer) pro Stunde ausser- respektive zwei Meilen pro Stunde innerorts. Es geht um Tötungen und Körperverletzungen: Unfallnotizen in Zeitungen spiegeln unseren Umgang mit Gefahren des Strassenverkehrs. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 27. September 2012 Erstes Beispiel: Pressecommuniqué der Stadtpolizei Winterthur vom 5. September 2012:

«Am Dienstagnachmittag, um 13.15 Uhr, verlor eine Velofahrerin bei einem Verkehrsunfall ihr Leben. Ein Chauffeur fuhr mit seinem Lastwagen durch die Landvogt Waser-Strasse und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Die Velofahrerin fuhr in gleicher Richtung. Bei der Einmündung in die Seenerstrasse kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wobei die Velofahrerin unter den Lastwagen geriet.» Als ich jüngst verhört wurde, weil eine Autofahrerin, die beinahe meine Kinder überfahren hätte, mich verzeigt hatte (mein Schimpfen hatte sie eingeschüchtert), fragte die Polizistin plötzlich: «Hassen Sie Autos?» Nun, ich habe Kinder, bin Fussgänger und Radfahrer – wie käme ich dazu, Autos nicht zu hassen? Aber es gibt Situationen, da sollte man nicht ehrlich sein.

Kommentar. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 9. September 2010 An zwei von drei Tagen wies die Luft in Lugano diesen Sommer Ozonwerte auf, die über dem Grenzwert lagen – teilweise sogar über dem Doppelten des Grenzwerts. Die Grenzwerte sind in der Luftreinhalteverordnung (LRV) festgeschrieben und verbindlich. Sie dürfen einmal pro Jahr überschritten werden. Eigentlich.

Maschine bedroht Kinder, Faust bedroht Maschine. Und weshalb die Maschine gewinnt: Am Ende bleibt nur die Kapitulation vor den Realitäten der Macht. – «Velojournal» Nr. 1/2010 Tempo-30-Zone. Ein Auto kommt auf der Gegenfahrbahn auf ein Velo mit zwei Kindern im Anhänger zugerast. Das Auto kann gerade noch rechtzeitig bremsen, der Velofahrer beschimpft die Fahrerin und schlägt auf den Rückspiegel, dessen Verschalung zu Boden fällt.

Achtung, Leserinnen und Leser: Dies ist ein subjektiver Bericht. Es ist eine alltägliche Geschichte über Macht, Demütigung und Disziplinierung im Strassenverkehr. Die Autolenkerin wird bestreiten, dass sie zu schnell gefahren sei, die Zeugen stützen die Sicht des Velofahrers. Eine Polizistin schikaniert den Velofahrer, eine neutrale Stelle wird sie dafür rügen. Der Gelackmeierte ist dennoch der Velofahrer. Der Velofahrer bin ich. Das Auto, das durch alle Stummfilme tuckert, hat das Gesicht der USA verändert, der industriellen Produktion - und damit der ganzen Welt. Ein Interview mit dem Automobil-Historiker Kurt Möser. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 25. September 2008

Kurt Möser: Das Model T wurde bis 1927 produziert, galt aber schon in den letzten Jahren der Produktion als veraltet. Wenn Stan und Ollie 1929 ein Model T fahren, signalisieren sie Unmodernität und vielleicht Armut. Um 1930, als die Weltwirtschaftskrise ihren Tiefpunkt erreichte, beauftragte die US-Regierung die Fotografin Dorothea Lange, die Auswirkungen der Krise zu dokumentieren. Auf ihren Bildern sieht man immer wieder verarmte «Okies», die Ford T fahren.

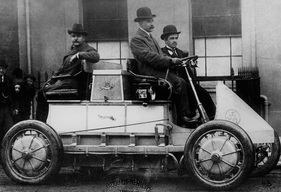

Lohner-Porsche, 1900 Lohner-Porsche, 1900 Das August-Folio «Was wäre, wenn ...» widmet sich der kontrafaktischen Geschichtsschreibung. Oft hätte nur wenig gefehlt, und eine historische Entwicklung wäre ganz anders verlaufen. Auf die Frage einer Journalistin, weshalb die Autoindustrie nicht «umweltfreundlichere» Autos baue, sagte der Chef des Verbands der Deutschen Automobilindustrie im letzten Herbst: «Müsliautos interessieren keinen.» Nein, mit Herzblut sind die Autobauer noch nicht dabei, wenn es darum geht, vom Verbrennungsmotor wegzukommen. Aber immerhin: Sie arbeiten daran. Elektroautos sind am Kommen. Die technische Knacknuss dabei ist der Energietransport. Heutige Batterien können, gemessen an ihrem Gewicht, nur ein Hundertstel soviel Energie speichern wie ein Benzintank. Die Energiedichte von Erdöl ist unschlagbar. Diese ist aber wichtig, wenn man starke, schnelle und schwere Autos bauen will, die mit einmal Tanken viele hundert Kilometer weit fahren können. Dabei hätte es anders kommen können. Um 1900 standen drei Antriebsarten miteinander in Konkurrenz: Dampfmaschine, Elektro- und Verbrennungsmotor. Elektroautos dominierten um 1900, und langsam waren sie auch nicht: Das erste Auto, das 100 Stundenkilometer erreichte, war 1899 ein elektrisches. Die Jugendanwaltschaft klagt ein Kind an, nachdem es von einem Auto angefahren worden ist. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 16. Februar 2006 Es gibt einen verräterischen Satz in der Anklageschrift der Jugendanwaltschaft Schaffhausen (JugA) gegen Susanne Koch: «Für Verkehrsteilnehmer war diese Vormarkierung auf der Strasse schlecht erkennbar.» Die Rede ist von einer Stelle der Schaffhauser Emmersbergstrasse, an der sich normalerweise ein Fussgängerstreifen befindet, wo zu dem Zeitpunkt, von dem hier die Rede ist, aber der Belag erneuert wurde, sodass der Streifen lediglich mit Kreidestrichen markiert war. Für FussgängerInnen sind solche provisorischen Markierungen gut sichtbar; «schlecht erkennbar» sind sie einzig für (ortsunkundige) MotorfahrzeugfahrerInnen. Die Formulierung der JugA impliziert: VerkehrsteilnehmerIn ist, wer sich mit Motor bewegt.

|

AutorMarcel Hänggi, Zürich Themen

Alle

|