| Weil es Recht ist Vorschläge für eine ökologische Bundesverfassung Mein neues Buch erscheint im Oktober 2024 im Rotpunktverlag. Die «Erhaltung der Lebensgrundlagen» ist in der geltenden schweizerischen Bundesverfassung nicht irgendeine Bestimmung: Sie ist ein Zweck der Eidgenossenschaft. Aber der politische Alltag bringt ständig Beschlüsse hervor, die unsere Lebensgrundlagen weiter zerstören. Une traduction française est prévue. > hier vorbestellen |

|

Der grösste Autoimporteur will bis 2040 komplett klimaneutral werden. Ohne Verbote und ohne Kulturkampf ums Auto. Wie soll das gehen? Ein Interview mit Amag-CEO Helmut Ruhl. – Republik, 1. Mai 2024

Seit Ende 2021 stelle ich einmal wöchentlich Klimanachrichten aus der Schweiz und der ganzen Welt zusammen. Diese Climate Updates können gratis abonniert; die mittlerweile über 7000 Medienbeiträge können nach Stichworten durchsucht werden. Ab März 2024 hat das Climate Update gemeinsam mit der Klima-Zeitung auf klima-info.ch eine neue Heimat gefunden. Die Klima-Zeitung fasst alle zwei Monate das Wichtigste aus Klimapolitik und Wissenschaft zusammen. Depuis fin 2021, je compile une fois par semaine des informations climatiques en provenance de Suisse et du monde entier. Il est possible de s’abonner gratuitement à ces Climate Updates ; les contributions des médias, qui sont aujourd'hui plus de 7000, peuvent être recherchées par mots-clés.

À partir de mars 2024, le Climate Update et le Journal du climat ont trouvé une nouvelle place sur klima-info.ch. Tous les deux mois, le Journal du climat résume l'essentiel de la politique climatique et de la science.

Es wäre übertrieben, zu behaupten, das Wallis sei ein Kanton, der politisch besonders ernst genommen wird. Die «Üsserschwiiz» amüsiert sich über die TV-Serie «Tschugger», bereit, dem Helden Bax, der noch jedes Gesetz bricht, all seine Fehltritte nachzusehen. Schliesslich hat er das Herz am rechten Fleck. Und die Walliser gefallen sich durchaus in dem Selbstverständnis, das «Tschugger» karikiert.

Ypsilonproblem • Das sog. Ypsilon-P. ist eine verkehrstechn. Fehlplanung für die schweiz. Stadt Zürich. Als exemplarischer Ausdruck versteinerten (betonifizierten) Denkens stellt es ein P. dar, das aus der Zeit, aber noch nicht aus allen Planungsgrundlagen gefallen ist, obwohl es sich mit einem Federstrich beseitigen liesse.

Gegen Ende unseres Gesprächs, in einem italienischen Restaurant in Brig, sage ich: «Es geht doch letztlich um viel mehr als um Klimapolitik: nämlich darum, ein neues Verhältnis zwischen Mensch und Natur zu finden.»

Michael Graber korrigiert: «Es geht nicht um das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, denn wir Menschen sind doch Teil der Natur.» Marcel Hänggi war der Vater der Gletscherinitiative. Diese führte zum Klimaschutzgesetz, das das Volk am 18. Juni angenommen hat. Für die Republik zieht er eine persönliche Bilanz über sein Engagement der letzten siebeneinhalb Jahre. – Republik vom 13. Juli 2023 In gewissem Sinne beginnt die Geschichte des Klimaschutzgesetzes mit der Schnoddrigkeit einer Bundesrätin. Ich war Ende 2015 als Journalist an der Klimakonferenz COP21 in Paris, als Doris Leuthard verkündete, die Schweiz trete der Verhandlungsgruppe der «Hochambitionierten» bei. Diese Gruppe setzte sich dafür ein, dass das auszuhandelnde Abkommen die Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad anstrebte.

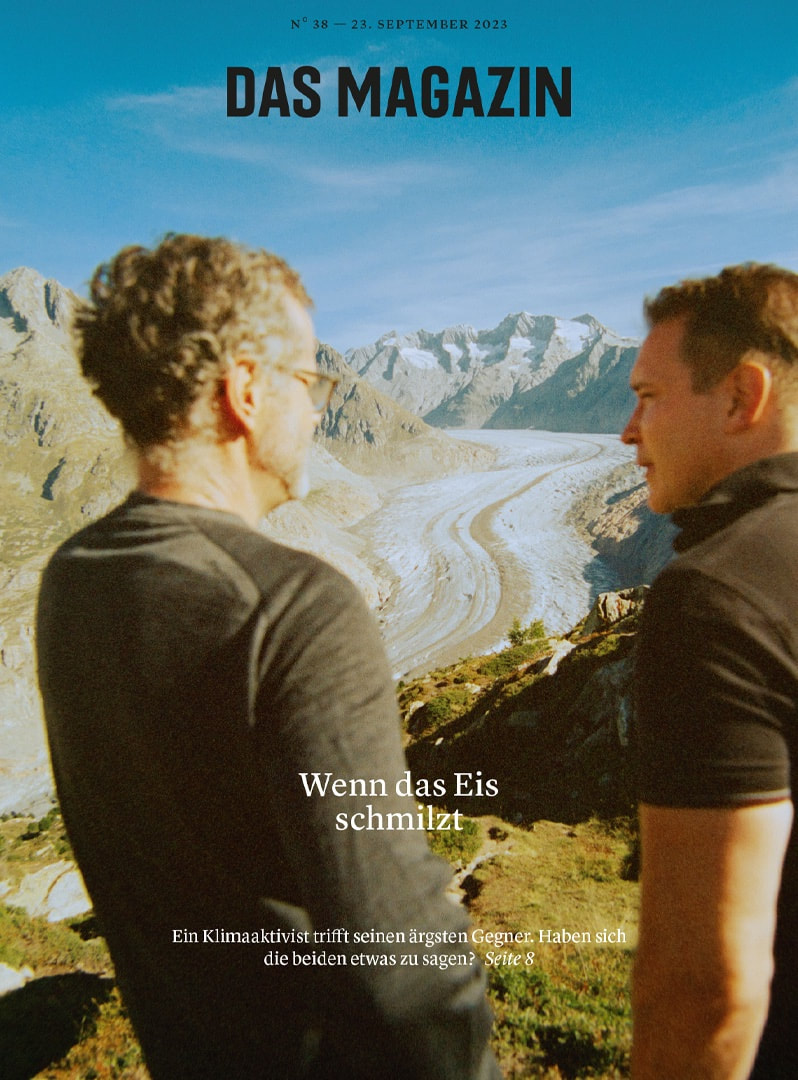

Mit 59,1 Prozent der Stimmen heisst die Schweiz am 18. Juni das Klimaschutzgesetz gut. Es ist der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative. Damit ist die Schweiz das erste Land, das das Netto-Null-Ziel per Volksentscheid bestätigt. Sieben Jahre habe ich mich dafür engagiert, zusammen mit sehr vielen und als Teil des grossartigsten Teams der Welt. Danke allen Unterstützern und Unterstützerinnen  Beitrag der SRF-Tagesschau vom 18. Juni 2023: Mathieu Klee und Julian Gerber begleiteten mich und meinen Kontrahenten Michael Graber von der SVP durch den Abstimmungssonntag.

Meine Antwort an die Republik:

Klimaschutz-Gesetz: unsere Argumentationsgrundlagen — Loi climat : nos bases d'argumentation23/3/2023

Im Kampagnenhandbuch der Ja-Kampagne zum Klimaschutz-Gesetz findet sich auf 26 Seiten das Wichtigste über das Gesetz, über das wir am 18. Juni 2023 abstimmen. Le manuel de campagne du oui à la loi sur le climat contient 26 pages qui présentent l'essentiel de la loi sur laquelle nous voterons le 18 juin 2023. > Kampagnenhandbuch deutsch > Manuel de campagne français Weiterführende Informationen (en allemand seulement) > Das Klimaschutz-Gesetz Artikel für Artikel

> Erläuterungen der wichtigsten Punkte des Klimaschutz-Gesetzes > Auswirkungen des Klimaschutz-Gesetzes > der klima- und energiepolitische Kontext > Klima: Was müssen wir erwarten? > Energie: Wie wir die Energiewende schaffen > Argumentieren: Achtung Framing-Falle! Das Debattierhaus Karl der Grosse lädt zur alljährlichen Ausgabe der «Winterreden» ein. Verstummt der Glockenschlag des Grossmünsters um 18 Uhr, beginnt vom 16. bis 27. Januar 2023 eine Winterrede. Jeweils eine Persönlichkeit aus Politik, Kultur oder Kunst spricht aus dem Erkerfenster des Karls. – Marcel Hänggi über die Angst vor Energieknappheit, Technoträumereien, Wildwestklischees, das Rad der Geschichte und die Freiheit.  Das Pferd als Kern der Machokultur. Karl Bodmer: Pferderennen, 1836. Das Pferd als Kern der Machokultur. Karl Bodmer: Pferderennen, 1836. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ich habe schon viele Vorträge gehalten, aber noch keine Rede so von oben herab wie aus diesem Erkerfenster. Da bin ich fast versucht, Hallelujah! zu rufen. Wenn ich als katholisch sozialisierter Zürcher mit konfessionellem Migrationshintergrund auch gar nicht sicher bin, ob man dieses Wort mit Blick auf die Gründungskirche der Zürcher Reformation überhaupt sagen darf. > weiterlesen auf Tsüri.ch > hören auf Radio GDS.FM  Suffizienz bedeutet, einzusehen, dass immer mehr nicht immer besser ist. Das leuchtet eigentlich fast allen ein. Trotzdem hat die Suffizienz in der Politik einen schweren Stand. Das hat mit Missverständnissen zu tun – und mit handfesten Interessen. – Energie & Umwelt Nr. 4 (November), 2022 Illustration: Lina Müller Am Beginn meiner Beschäftigung mit dem Klima – einer Beschäftigung, die mich Jahre später dazu brachte, die Gletscher-Initiative anzustossen – stand eine Beobachtung. Es war Sommer 2007 und der Weltklimarat IPCC präsentierte seinen vierten Sachstandsbericht, genauer: den Teilbericht, der davon handelt, was gegen die Klimaerhitzung zu tun sei.

In einem solchen Bericht muss es darum gehen, wie man weniger und bald gar keine Treibhausgase mehr ausstossen kann. Doch als ich die Zusammenfassung las, begegnete ich dem Wort «weniger» kaum. Ich zählte: Das Wort «weniger» fand ich 5-mal und «keine» 7-mal, das Wort «mehr» hingegen 29-mal. Es scheint eine Hemmung zu geben, das Wort «weniger» auszusprechen. > weiterlesen auf energiestiftung.ch Comment j'ai tout plaqué après la COP21 pour pousser la Suisse à respecter l'accord de Paris10/11/2022

Pour la première fois, l’objectif de la neutralité carbone pourrait être inscrit dans la loi. C’est à Marcel Hänggi, ancien journaliste scientifique et auteur de plusieurs ouvrages, qu’on doit cette avancée. Alors que la COP27 se poursuit en Egypte, il revient sur les prémisses de l’initiative pour les glaciers, qui pourrait donner à la Suisse sa première loi pour le climat. – Heidi.news du 10 novembre 2022 Paris, le 12 décembre 2015. Il est bientôt minuit quand je regagne, exténué mais serein, ma chambre d’hôtel. Toute la nuit, les négociations finales de la COP21 ont joué les prolongations pour enfin déboucher sur un accord historique: l’accord de Paris.

Bajour hat mich interviewt: zur Energiekrise, wie sie mit der Klimakrise zusammenhängt und zusammengedacht werden müsste und welches Spielchen die SVP spielt. > Link zum Interview von Valerie Zaslawski auf Bajour |

AutorMarcel Hänggi, Zürich Themen

Alle

|