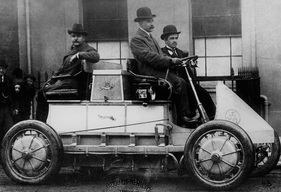

Lohner-Porsche, 1900

Lohner-Porsche, 1900 Auf die Frage einer Journalistin, weshalb die Autoindustrie nicht «umweltfreundlichere» Autos baue, sagte der Chef des Verbands der Deutschen Automobilindustrie im letzten Herbst: «Müsliautos interessieren keinen.»

Nein, mit Herzblut sind die Autobauer noch nicht dabei, wenn es darum geht, vom Verbrennungsmotor wegzukommen. Aber immerhin: Sie arbeiten daran. Elektroautos sind am Kommen.

Die technische Knacknuss dabei ist der Energietransport. Heutige Batterien können, gemessen an ihrem Gewicht, nur ein Hundertstel soviel Energie speichern wie ein Benzintank. Die Energiedichte von Erdöl ist unschlagbar. Diese ist aber wichtig, wenn man starke, schnelle und schwere Autos bauen will, die mit einmal Tanken viele hundert Kilometer weit fahren können.

Dabei hätte es anders kommen können. Um 1900 standen drei Antriebsarten miteinander in Konkurrenz: Dampfmaschine, Elektro- und Verbrennungsmotor. Elektroautos dominierten um 1900, und langsam waren sie auch nicht: Das erste Auto, das 100 Stundenkilometer erreichte, war 1899 ein elektrisches.

1905 wurden erstmals mehr Autos mit Verbrennungsmotor gebaut als Elektroautos, 1908 brachte Ford sein legendäres Modell T auf den Markt, das erste Auto, das in Massenproduktion ging. Wäre Ford ein paar Jahre früher dran gewesen, er hätte vielleicht auf Elektroantrieb gesetzt. Es hätte kein Tankstellennetz aufgebaut werden müssen. Das Stromnetz entstand sowieso und ungefähr zeitgleich mit der Motorisierung.

Der Hauptnachteil der Elektroautos wurde genannt. Aber wäre das ein Nachteil, wenn Autos von Anfang an elektrisch funktioniert hätten? Würde die Tauglichkeit der Technik daran gemessen, ob es möglich sei, mit hundertfünfzig-und-mehr Pferde starken Maschinen tausend Kilometer zu fahren, ohne aufzutanken?

Die Autos wären weniger stark, weniger schnell und hätten geringere Reichweite. Faktoren, die im Stadt- und Nahverkehr unerheblich sind. Autos wären leise und stänken nicht. Vielleicht würde der Strom zwar ebenso aus Erdöl oder aus Kohle gewonnen, aber in Kraftwerken, die die Abgase nicht in den Wohnquartieren verteilten.

Schnell und stark hingegen waren schon im 19. Jahrhundert die Eisenbahnen, und sie hatten eine grosse Reichweite. Während wir in der realen Welt zwei parallele Verkehrssysteme haben, die ungefähr dasselbe können, Autobahnen neben Eisenbahnen, gäbe es in der Elektroautowelt kleine, wendige, leise Autos für den Stadtverkehr und die Eisenbahn für die langen Strecken. Park & Ride heisst das heute. Die meisten Autos gehörten nicht Einzelpersonen, sondern Carpools.

Gewiss: Die Verkehrsleistung, gemessen in Kilometern, die eine Person pro Jahr zurücklegt, wäre deutlich geringer. Wen störte es? Wir sind, sagt der Wiener Verkehrsingenieur Hermann Knoflacher, ja nicht mobiler geworden, weil wir mehr Kilometer zurücklegen. Denn mit der grösseren Leistungsfähigkeit der Verkehrssysteme wurden ganz einfach die Wege länger. Ein durchschnittlicher Schweizer wendet heute siebzig Minuten pro Tag auf, um seine Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Das war auch schon vor fünfzig Jahren so. Das wäre auch in der Elektroautowelt so.

Die Wege wären kürzer, die Siedlungen dichter. Es gäbe keine vollkommen fussgängeruntauglichen Städte, wie es sie in den USA gibt. Es gäbe kaum Warenhäuser «auf der grünen Wiese». Die Lebensmittel in den Quartierläden wären teurer, aber die Mobilität wäre billiger. 1950 gab ein Schweizer Haushalt in der realen Welt siebzehnmal mehr für Lebensmittel aus als für Mobilität. 2006 wendeten Schweizer Haushalte erstmals für beides gleich viel auf.

Auch soziale Normen und Erwartungen hätten sich anders entwickelt. In Graubünden waren Autos tatsächlich bis 1926 verboten: Die Bereitschaft, Killermaschinen zu dulden, die mit fünfzig Sachen durch Wohnquartiere rasen, musste sich erst entwickeln. Wer nun findet, diese Wortwahl sei tendenziös, der ist eben in der automobilen Gesellschaft sozialisiert. Nichts bewegte sich in der alltäglichen Erfahrungswelt eines Menschen im 19. Jahrhundert mit fünfzig Kilometern pro Stunde. Als 1896 in London erstmals ein Autofahrer vor Gericht stand, weil er eine Fussgängerin getötet hatte, sagte der Richter: «Möge so etwas nie wieder geschehen.» Wer ein neues Verkehrssystem einführen wollte, das den Nachteil hätte, pro Jahr 1,2 Millionen Todesfälle zu verursachen, würde für verrückt gehalten – doch sterben heute genauso viele Menschen bei Verkehrsunfällen; die Todesfolgen der Luftverschmutzung noch nicht einmal eingerechnet. Doch daran haben wir uns gewöhnt.

Gäbe es Autorennen? Aber gewiss! Eigens dafür würden Autos mit Verbrennungsmotoren gebaut. Lärm und Abgasgeruch wären Teil der Faszination. Aber nicht einmal der grösste Fan würde so etwas täglich rund um die Uhr vor seiner eigenen Haustür haben wollen.

Marcel Hänggi