Doppelt so schwer wie der Eiffelturm: der Atlas-Detektor (c) Wikimedia

Doppelt so schwer wie der Eiffelturm: der Atlas-Detektor (c) Wikimedia |

Unweit von Genf werden Milliarden verlocht, um exotische Theorien über den Aufbau der Materie zu testen – seit fünfzig Jahren. Eine tolle Sache. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 1. April 2004  Doppelt so schwer wie der Eiffelturm: der Atlas-Detektor (c) Wikimedia Doppelt so schwer wie der Eiffelturm: der Atlas-Detektor (c) Wikimedia Das Forschungszentrum des Cern an der schweizerisch-französischen Grenze bei Meyrin ist ein besonderer Ort. Nicht nur für irdische Verhältnisse. 1995 gelang hier die Herstellung von neun Antiwasserstoffatomen – nach menschlichem Ermessen waren dies die ersten Antiatome, die je im Universum existierten. Ich fragte den pensionierten Cern-Physiker Klaus Bätzner, wie man sich fühle, wenn man etwas schaffe, das nicht einmal Gott geschaffen habe. «Kein Problem», sagte Bätzner: «Wenn man an Gott glaubt, dann hat er Antiatome geschaffen – am Cern, im Jahr 1995.» Sarajevo hat zwei Universitäten, aber keine tauglichen wirtschaftlichen und politischen Strukturen: Wie funktionieren Wissenschaft und universitäre Bildung nach dem Krieg? – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 26. Februar 2004  Rechtsfakultät der Universitet u Sarajevu Rechtsfakultät der Universitet u Sarajevu Das Land funktioniert nicht, nicht wirtschaftlich und nicht politisch. Die über weite Strecken mafiose Wirtschaft lässt die Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung unbeschäftigt. Nicht nur der Krieg hat die bosnische Ökonomie zerstört, sondern auch der wirtschaftliche Ausverkauf nach einer zu schnellen Privatisierung. Das Dayton-Abkommen von 1995 beendete den Krieg, schuf aber ein Staatsgebilde aus zwei «Entitäten» (der Föderation von Bosnien-Herzegowina und der Serbischen Republik), die neben- statt miteinander existieren. Die Kriegsgewinner teilen sich die Macht, und nach wie vor würden viele katholische BosnierInnen lieber zu Kroatien, viele orthodoxe lieber zu Serbien gehören. First published in german in “Das Magazin”, October 13th, 2001. – The trip to Greenland has been organized by photographer Markus Bühler-Rasom.

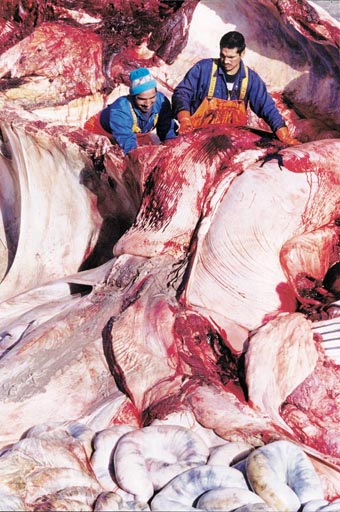

Auf Walfang in Grönland «Das Magazin» vom 13. Oktober 2001 Die Reise nach Grönland und die Kontakte zu den Walfängern wurden organisiert vom Fotografen Markus Bühler-Rasom.

«Die Weltwoche», 30. August 2001

Ich erwachte, als der Nachtpfleger ins Zimmer trat. Drei Uhr früh. Ich suchte nach Wörtern, versuchte ihn französisch anzusprechen und war verwirrt, als er mich deutsch fragte, ob er das Bett frisch beziehen solle. War es das Fieber? Oder der Traum? Ich hatte von der Bahnfahrt geträumt… Doch ich war nicht mehr in Afrika, hatte Kamerun vorzeitig verlassen, um mir das Afrika, das sich in meinen Gelenken festgesetzt hatte, mit europäischer Wissenschaft austreiben zu lassen. Zwei Wochen war es her, ebenfalls mitten in der Nacht. Zentralkamerun: Der Zug von Ngaoundéré nach Yaoundé hätte um 18.20 Uhr fahren sollen. Taxis, Buschtaxis und Busse warten vor einem Betonbau auf die Ankommenden. Der Bahnhof hat Sitzbänke für zwanzig Personen, doch zwei- oder dreihundert Passagiere warten auf die Fahrt des Zuges zurück nach Yaoundé, hocken oder liegen auf ihren Matten auf dem Boden, trinken in den Bars am Bahnhofsplatz ein Bier. Kinder verkaufen Wasser, rufen «Lolololo!» (L’eau, l’eau). Um 21 Uhr wird bekannt gegeben, der Zug habe Verspätung. Um 23 Uhr trifft er ein. Busse und Taxis füllen sich, die Putzequipe macht sich an die Arbeit. Um zwei Uhr wird der Zugang zu den Gleisen freigegeben. Um drei fahren wir. «Die Weltwoche» vom 10. Mai 2001

Es war eine Demonstration der Macht. Wir hatten ein paar Tage zum Wandern in den Alantika-Bergen im Kanton Wangay im Norden Kameruns verbracht. Nun bestellte uns der Chef de canton, der Lamido von Wangay , zur Audienz in seinen Palast - ein Lehmhaus mit Wellblechdach. Wir sollten ihm dafür, dass wir sein Gebiet bereist hatten, Wegzoll entrichten. Unser Begleiter übergab, am Boden kniend, die ausgehandelten 5000 Francs CFA (12.50 Franken), als Seine Majestät sich eines anderen besann. Mit lässiger Bewegung wischte er das Geld zu Boden und sagte etwas Unfreundliches auf Fufulde. Unser Guide, immer noch auf den Knien, nahm die Note zurück und überreichte 10 000 Francs. Auf Safari mit einer Horde Reisebüroangestellten.

«Tagesanzeiger» vom 18. November 1999 Als der amerikanische Reporter Henry M. Stanley anno 1874 von Sansibar zu seiner Ostafrika-Expedition aufbricht, um den verschollenen David Livingstone zu suchen, schleppt er acht Tonnen Ausrüstung mit. Die sansibarischen Führer, denen er die geplante Reiseroute skizziert, um die nötigen 340 Träger zu rekrutieren, rufen aus: «Ja, Kameraden, das ist eine Reise, die würdig ist, eine Reise genannt zu werden!» Wilde Tiere und Edle Wilde Die Gruppe von siebzehn Reisebüromitarbeitern und einem Journalisten, die zur Safari in Tansania aufbricht, benötigt für ihre Reise ab Zürich rund neun Tonnen Kerosen und Autobenzin. Das entspräche in Stanleys Rechnung 380 Trägern. Kämen dazu die Träger für das persönliche Gepäck, die Nahrungsmittel, das Wasser zum Trinken, zum Waschen und für die Swimmingpools in den Lodges der Savanne... Eine Winterreise nach Werchojansk, der kältesten Stadt der Welt

«Frankfurter Rundschau», 28. November 1998 Sein Frühstück am kältesten Ort der Welt besteht aus: gekochten Fohlenherzen (Pferdefleisch, heißt es, sei sehr gut gegen Folgen radioaktiver Verstrahlung), Wurst, Brot und Brusnik (Preiselbeeren). Nach der Arbeit serviert seine Gastgeberin einen Fisch, etwa forellengroß, der ganz gekocht und von Hand und ganz (ohne Gräten und Flossen, mit den Innereien) gegessen wird. Das Nachtessen: jakutische Blutwurst, Pferdemagen (gekocht, kalt), Brusnik, Rindfleisch (gekocht, kalt), Fisch (roh, gefroren, in Streifen geschnitten), Pferdeleber (roh, gefroren), Pferdefett (roh, gefroren). Zur Nachspeise: rohes Elch-Knochenmark (eine Schleckerei!), dazu ein wenig Brot. Die jakutische Küche ist nicht raffiniert, aber die Rohstoffe sind von fabelhafter Qualität. Er würde keinen Grund haben, sich über das traditionelle Essen der Jakuten zu beklagen. Ein halbes Dorf wanderte aus: Um 1970 lebten rund 3000 Menschen aus Santeramo in Colle (Apulien) in Bülach. Viele sind geblieben, viele sind zurückgekehrt. – «Die Weltwoche» vom 21. Mai 1998  Bülach (c) Wikipedia Bülach (c) Wikipedia An einem Werktag im Jahre 1956 blieb Leonardo Natuzzi in Zürich HB im Schnellzug 6 Uhr 31 aus Milano sitzen. Er kam aus dem apulischen Nest Santeramo in Colle – aufgebrochen, um im reichen Zürich Arbeit und sein Glück zu suchen – und schlief. Er erwachte, als der Zug den Hauptbahnhof Zürich um 7.07 Richtung Schaffhausen verliess. Der nächste Halt war Bülach, wo Leonardo ausstieg; in der Ausnüchterungszelle der Polizei konnte er für wenig Geld übernachten. Abenteurer musste einer sein, dorthin auszuwandern, wo er niemanden kannte. Leonardos Vater kam bis New York, anno 1910, und war begeistert; er kehrte zurück, seine Braut in Santeramo zu holen. Doch die Eltern der Braut waren dagegen und Leonardos Vater blieb.  Santeramo in Colle. Foto: comune.info Santeramo in Colle. Foto: comune.info So war Leonardo der erste richtige Emigrant der Familie. Er landete in dem zürcherischen Nest Bülach, fand an Landsleuten eine Handvoll Norditaliener, die ersten von ihnen waren für den Bau der Eisenbahnbrücke bei Eglisau gekommen, aber die mochten die aus dem Süden nicht allzusehr. Okucani liegt in Westslawonien, Kroatien. Hat vor dem Krieg 1900 EinwohnerInnen (1600 serbische und 300 kroatische). Gehört 1991 bis 1995 zur international nicht anerkannten «Serbischen Republik Krajina» (RSK) und stand vom Januar 1992 bis Mai 1995 unter Uno-Schutz (United Nations Protected Area West). Kämpfe gibt es in Okucani keine. Die katholische Kirche, die Holzfabrik (der grösste Arbeitgeber vor dem Krieg), zahlreiche Wohnhäuser werden gesprengt.

Mit der «begrenzten Polizeiaktion» Bljesak (Blitz) erobert die kroatische Armee das serbisch kontrollierte Gebiet in Westslawonien am 1. und 2. Mai 1995 zurück. Unabhängige Beobachter gibt es keine. Unmittelbar nach Bljesak hat Okucani 55 Einwohnerinnen und Einwohner. Ein Jahr später wohnen in Okucani wieder über tausend Menschen. Neunzig Prozent davon sind Flüchtlinge aus Bosnien und Ostslawonien, die sich in den leeren Häusern angesiedelt haben. Was geschah während Bljesak? Ein Jahr danach erzählen neun Männer und Frauen in Okucani. |

AutorMarcel Hänggi, Zürich Themen

Alle

|