|

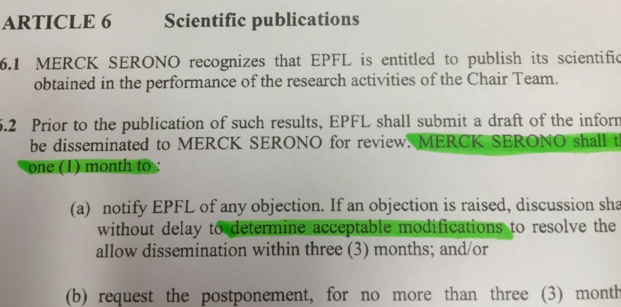

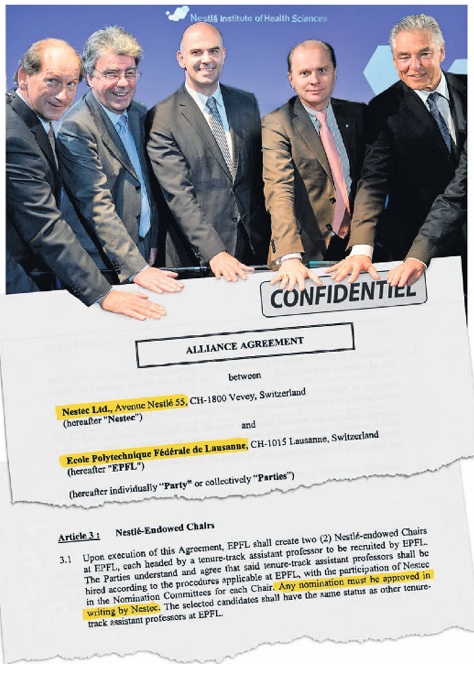

Eine Recherche von SRF, an der ich mitwirkte, untersucht erstmals systematisch das Ausmass des privaten Sponsorings an Schweizer Universitäten. Solche Sponsorings müssen nicht zwangsläufig schlecht sein – doch die Recherche zeigt : Sponsoren haben mitunter weit mehr Rechte als bisher bekannt – und mehr, als mit der akademischen Freiheit vereinbar ist. Lange machten die Universitäten einfach, was ihnen gefiel: Verträge mit Geldgebern blieben geheim. Nachdem die Universität Zürich 2012 bekannt gab, von der UBS 100 Millionen Franken für den Aufbau des UBS International Center on Economics in Society zu erhalten, verlangten der Zeit-Redaktor Matthias Daum und ich, den Vertrag zu sehen. Die Uni wehrte sich verzweifelt, musste den Vertrag aber letztlich Ende 2013 offen legen. Bereits zuvor hatte ich von der ETH Lausanne (EPFL) einen Vertrag mit der Nestlé-Tochter Nestec aus dem Jahr 2006 eingefordert. Auch die EPFL wehrte sich – vergeblich: Diesen Vertrag konnte ich 2014 publizieren. Das sorgte für einigen Aufruhr: Die EPFL hatte Nestec ein Vetorecht bei der Berufung der Inhaber der beiden gesponserten Lehrstühle eingeräumt, was mit der Unabhängigkeit der Forschung nicht vereinbar ist. Dabei hatte die EPFL behauptet, Nestlé/Nestec habe keinerlei Mitsprache.

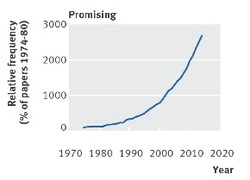

«Innovative», «promising», «excellent», «groundbreaking» – was geschieht, wenn sich die Forschung immer stärker an der Privatwirtschaft orientiert, spiegelt sich in einem Sprachgebrauch, der zum PR-Jargon verkommt. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 14. Januar 2016  Man sollte nicht ernst nehmen, wer sagt, er «glaube, dereinst alle Probleme der Welt lösen zu können». Den zitierten Satz hat aber Eric Schmidt im Jahr 2012 geäussert, und Schmidt wird nicht nur ernst genommen: Das Unternehmen, dem Schmidt vorsteht – es heißt Google –, gilt Wirtschafts- wie WissenschaftspolitikerInnen rund um den Erdball als Paradebeispiel eines guten Unternehmens; das Biotop, in dem Machbarkeitsphantasien wie diejenige Schmidts gedeihen – das Silicon Valley –, als nachahmenswerte Erfolgsgeschichte. Nebenbeschäftigungen von HochschulprofessorInnen: Die Eidg. Finanzdelegation will mehr Transparenz. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 10. Juli 2014 Es bewegt sich etwas in der Schweizer Hochschulpolitik. Lange war es einfach nur erwünscht, dass sich die Hochschulen stärker um Kontakte mit der Privatwirtschaft bemühen: Das entlastet den Staatssäckel und bringt wertvolle Kontakte. Dass auch Risiken damit verbunden sind, hat die Politik lange Zeit ausgeblendet.

Nebenbeschäftigungen von ETH-ProfessorInnen – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 26. Juni 2014 Als die WOZ erfolgreich die Herausgabe von Verträgen der beiden ETHs mit Lehrstuhlstiftern verlangte (siehe WOZ Nr. 19/2014), wollte sie noch mehr wissen: Das Akteneinsichtsgesuch umfasste auch Listen von Nebenbeschäftigungen, die die ProfessorInnen beider ETHs gegenüber ihrer Schulleitung deklariert haben. Nun liegen die Listen vor.

Rezension von Partizipation in der Wissenschaft – Eine neue Studie belegt, wie eng verflochten Politik und Konzerninteressen in Deutschland sind – auch im Forschungs- und Bildungsbereich. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 26. Juni 2014

Was haben Schweizer Hochschulen zu verbergen? «Transparenz» ist ein Zauberwort im modernen Hochschulbetrieb. Aber wie halten es Schweizer Universitäten, wenn man wissen will, was sie nicht sagen wollen? Wenn man es genau wissen will, entpuppt sich das Zauberwort als leeres Bekenntnis. Seit den 1990er Jahren befindet sich die Hochschullandschaft im Umbruch. Die universitären Hochschulen sind «autonom» geworden und sollen mehr Gelder aus privaten Quellen einwerben: So will es die Politik.

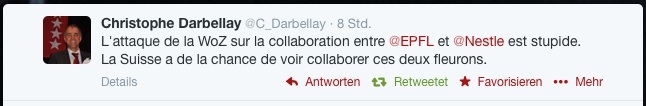

Mit einer teilweise privaten Wissenschaftsfinanzierung – wie mit dem Umstand, dass Wissenschafterinnen und Wissenschafter vermehrt für Privatunternehmen tätig sind oder gleich selber Unternehmen gründen – sind Chancen verbunden, aber es besteht auch das Risiko von Interessenkonflikten. Transparenz könnte das Risiko reduzieren: Deshalb verlangen zahlreiche Wissenschaftsjournale von ihren Autorinnen und Autoren, allfällige Interessenbindungen offenzulegen (ob sie es tun, steht auf einem anderen Blatt). Mein Artikel über die Beziehungen der ETH Lausanne (EPFL) zu Nestlé und die Publikation des Geheimvertrags in der WOZ vom 16. Mai 2014 hat teils heftige Reaktionen ausgelöst. Eine kleine Presseschau.

Wenn man vier öffentliche Stellen um Informationen angeht und drei mal angelogen wird, läuft etwas falsch. Dass es sich bei den Stellen um Universitäten handelt, ist besonders stoßend. Vortrag von investigativ.ch-Geschäftsführer Marcel Hänggi am Seminar «Follow the Money!» des Schweizer Klubs für Wissenschaftsjournalismus (SKWJ) am 21. Mai 2014 in Bern* Wissenschafter/innen versuchen, wahre Aussagen über die Welt zu machen. Sie sind dabei der Wahrheit und nichts als der Wahrheit verpflichtet. In unserem heutigen Seminar «Follow the Money» geht es darum, inwieweit dieses Ideal dadurch gestört wird, dass neben der Wahrheitssuche eben auch andere Faktoren – etwa: Geld – wissenschaftliches Handeln leiten.

HOCHSCHUL-SPONSORING – Wie weit dürfen private Geldgeber bei der Berufung von ProfessorInnen mitreden? Die WOZ hat eine Umfrage bei den Schweizer Universitäten gemacht. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 15. Mai 2014 Die ETH Lausanne (EPFL) hat dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé ein Vetorecht bei der Berufung zweier ihrer Professoren eingeräumt. Diese Enthüllung der WOZ von letzter Woche wird am 16. Mai für Diskussionen in der nationalrätlichen Wissenschaftskommission (WBK) sorgen (siehe WOZ Nr. 19/2014). Schon länger hat die WBK für ihre Sitzung das Thema der Privatmittel an den Universitäten sowie der Transparenz über diese Mittel traktandiert und VertreterInnen aller Unis und der beiden ETHs zu einem Hearing geladen. WBK-Präsident Matthias Aebischer (SP, Bern) hatte gegenüber der WOZ gesagt, es werde Regeln brauchen, «sollten es die Universitäten und die beiden ETHs übertreiben». Gegenüber Radio SRF wurde er etwas deutlicher: Ein Vetorecht für private Geldgeber bei Berufungen liege nicht drin. EPFL-Präsident Patrick Aebischer sieht darin hingegen kein Problem. Dass ein Geldgeber mitbestimme, sei doch selbstverständlich, und «alle Welt macht das so», sagte er in einem Fernsehinterview mit Radio Télévision Suisse (RTS). Tut sie das wirklich?

Ende 2006 hatte die EPFL bestritten, Nestlé inhaltliche Mitspracherechte einzuräumen. (Bild: Monatge WOZ)

Zwei Monate, nachdem die Uni Zürich ihren Geheimvertrag mit der UBS aufgrund öffentlichen Drucks publiziert hat, müssen auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne Verträge mit Lehrstuhlsponsoren offen legen. Der Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) hat entsprechende Akteneinsichtsgesuche von mir gutgeheissen. Die ETH müssen zudem offen legen, welchen Nebenbeschäftigungen ihre ProfessorInnen nachgehen.

Das ist ein grosser Schritt für mehr Transparenz. Nebenbeschäftigungen von Wissenschaftern können zu Interessenkonflikten führen. Transparenz schafft Interessenkonflikte zwar nicht aus der Welt, erlaubt der Öffentlichkeit aber, differenziert zu urteilen. Deshalb verlangen führende wissenschaftliche Fachjournale von ihren AutorInnen schon länger, ihre Interessenbindungen zu deklarieren. In den USA forderte 2010 der Direktor der Wissenschafts-Förderagentur NIH, Francis Collins, ein öffentliches Register der Interessenbindungen von ForscherInnen; er drang damit aber nicht durch. >> zu den Akteneinsichtsgesuchen im Detail >> zur Argumentation der beiden ETH sowie des EDÖB Eine kleine Zitatenschau  Foto (c) Wikimedia Foto (c) Wikimedia Ende November hat die Uni Zürich ihren Vertrag mit der UBS Foundation bis auf wenige Passagen offen gelegt. Der Inhalt des Vertrags, der der UBS eine weit gehende Präsenz an der Uni Zürich garantiert, hat eine Debatte ausgelöst. Bemerksenswert ist, dass namentlich auch von der Uni Zürich selber ganz neue Töne kommen, seit Rektor Andreas Fischer zurückgetreten ist. Ich habe dazu eine kleine Zitatenschau zusammengestellt: «Sponsoringverträge sind keine einfache Sache, wie wir jetzt erfahren durften. Hier lernen wir gerade dazu. (…) Wir werden als öffentliche Institution auf Verlangen Verträge zur Einsicht bereit stellen.» Otfried Jarren, Rektor der Universität Zürich ad interim, an der Medienkonferenz vom 4. Dezember 2013. «Für mich ist Sponsoring an Universitäten ein Grenzfall. Denn es geht um Leistung und Gegenleistung: Sichtbarkeit und Markenpräsenz. Das ist nicht immer einfach. (…) Ein Sponsoring wie bei der UBS wird es in dieser Form nicht mehr geben.» Otfried Jarren, Rektor der Universität Zürich ad interim, im Interview mit der Schweiz am Sonntag am 8. Dezember 2013.

Der Geheimvertrag – WOZ Die Wochenzeitung vom 28. November 2013  Illustration: Ruedi Widmer für WOZ Illustration: Ruedi Widmer für WOZ Die Universität Zürich wehrte sich heftig dagegen, dass ihr Vertrag mit der UBS Foundation offengelegt werden muss. Nun wird klar, weshalb: Die Bank erhält mit ihrem Markenzeichen versehene Räume und garantierten Einfluss am Volkswirtschaftlichen Institut. Die Rekurskommission der Zürcher Hochschulen hat entschieden, dass die Universität Zürich ihren Geheimvertrag mit der UBS Foundation fast vollständig* offenlegen muss (siehe WOZ Nr. 42/2013). Das hat die Uni diese Woche getan. ÖKONOMISIERUNG DER WISSENSCHAFT – Schweizer Hochschulen werden wie Unternehmen im globalen Wettbewerb geführt. Das ist nicht im Sinn der Wissenschaft, warnt der Schweizerische Wissenschafts- und Technologierat. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 14. November 2013 «Die Universität im Ruin», «Wissenschaft in privatem Interesse», «Universität AG. Die Korrumpierung der höheren Bildung» – Bücher, die sich in den letzten fünfzehn Jahren mit dem Zustand der Akademie befassten, lassen ahnen: Da geht die Post ab. Die Wissenschaftslandschaft verändert sich dramatisch. Hierzulande haben das aber erst wenige bemerkt.

Der Schweizerische Wissenschafts- und Technologierat (SWTR), ein Beratungsorgan des Bundesrats, hat nun zwei Berichte zum Thema publiziert und Empfehlungen formuliert – der Inhalt hat es in sich.

Die vorliegende Studie bietet einen Überblick über die wichtigsten Veränderungen im Wissenschaftsbetrieb und illustriert deren Auswirkungen an zahlreichen Beispielen.

Die Studie, herausgegeben von Ueli Mäder und Simon Mutier, erscheint in der Edition Gesowip. 248 Seiten, 15 Franken. Bestellungen: [email protected]. > Zu meinem Dossier «Wissenschaft und Industrie». |

AutorMarcel Hänggi, Zürich Themen

Alle

|