> Interview lesen auf www.gletscher-initiative.ch

> lire l'interview en français sur www.initiative-glaciers.ch

| Marcel Hänggi |

|

Daniel Speich-Chassé, Jahrgang 1969, ist Professor für Globalgeschichte an der Universität Luzern und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Gletscher-Initiative, für die er sich als einer der allerersten Mitstreiter seit 2016 engagiert. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Umweltgeschichte. – Ein Gespräch über historische Verantwortung, Kolonialismus und das Wissen von Baumzellen. > Interview lesen auf www.gletscher-initiative.ch > lire l'interview en français sur www.initiative-glaciers.ch In den Städten gerät das Auto in die Defensive, die Corona-Pandemie beschleunigt den Trend. Ist das erstaunlich? Erstaunlich ist, dass die Vorherrschaft des Automobilismus so lange angehalten hat: ziemlich genau hundert Jahre. – WOZ Die Wochenzeitung vom 25. Juni 2020. Am 9. Februar schoss der Gewerbeverband in Basel-Stadt ein Eigentor: Mit einer Volksinitiative wollte er mehr freie Fahrt für das Auto im Stadtkanton. Der Kantonsrat stellte dem einen Gegenvorschlag entgegen, der in die umgekehrte Richtung zielte – und an der Urne gewann: Ab 2050 sind im Stadtkanton nur noch «flächeneffiziente, emissionsarme, klima- und ressourcenschonende» Fortbewegungsarten zugelassen. Am gleichen Abstimmungssonntag lehnte der Kanton Zürich den Rosengartentunnel ab. Er hätte Zürich-Wipkingen von der automobilen Plage auf der Rosengartenstrasse befreien sollen. Doch gerade in Wipkingen war die Ablehnung besonders wuchtig. Die Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs durch den Bau neuer Strassen lindern zu wollen, war jahrzehntelang eine mehrheitsfähige Idee. Jetzt verfing sie nicht mehr. Auch die Fertigstellung des 1960 beschlossenen Nationalstrassennetzes stösst auf ihren letzten Kilometern auf heftigen Widerstand aus den Städten, die davon «profitieren» sollten – Biel, Luzern, Lausanne.

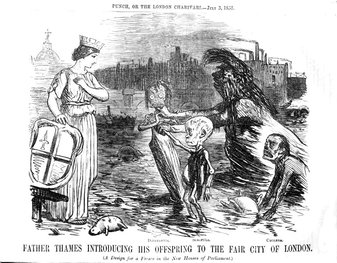

Das Velo gilt als Wegbereiter des Autos. Oh Schreck: Haben unsere Vorfahren unserem Erzfeind zum Aufstieg verholfen? Die These hat auf den ersten Blick einiges für sich – und hält einer kritischen Überprüfung doch nicht stand. – «Velojournal» Nr. 3 (Juni) / 2017  Was für eine Frechheit: Benz nannte seinen Patent-Motorwagen von 1894 «Velo». Was für eine Frechheit: Benz nannte seinen Patent-Motorwagen von 1894 «Velo». Wie schön liesse sich die Geschichte des Velos doch als Geschichte eines technischen Wundergeräts schreiben. Es ermöglicht die Fortbewegung zu Land energieeffizienter als alles, was Mensch und Natur sonst noch erfunden haben. Es belastet ökologisch niemanden und steht (fährt) somit sozial stets auf der «guten Seite.» Es ist laut dem Technikphilosophen Ivan Illich das Paradebeispiel menschenfreundlicher Technik. Und damit eine solche Geschichte nicht kitschig wird, könnte man als kritische Note auf die Dopingexzesse im Rennsport hinweisen – die uns DurchschnittsradfahrerInnen nicht viel angehen. Wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie sehr unsere Städte einst stanken. Werden sich unsere Nachfahren die heutigen Auto-vermüllten Städte noch vorstellen können? – «Politblog» auf «Newsnet» / «Tages-Anzeiger» vom 4. April 2017  Karikatur in der satirischen Zeitschrift Punch vom 3. Juli 1858. Karikatur in der satirischen Zeitschrift Punch vom 3. Juli 1858. Im Sommer 1858 stank es in London. Das war an sich nichts Besonderes: Alle grossen Städte stanken zum Himmel. Aber wenn ein Sommer unter dem Namen «the Great Stink» in die Annalen eingeht, muss es schon besonders fürchterlich gestunken haben. Eine der bemerkenswertesten technischen Erfindungen kann Jubiläum feiern: 2017 wird das Fahrrad 200. – «Politblog» auf «Newsnet» / «Tages-Anzeiger» vom 24. Januar 2017  Nein, ich mag nicht darüber schreiben, wovon dieser Tage alle reden – kein T-Wort in diesem Text! –, und will mich Erfreulicherem widmen. Heuer feiert (rechnet man ihre Vorgängertechniken dazu) eine der bemerkenswertesten Erfindungen der Technikgeschichte ihren 200. Geburtstag: das Fahrrad.  Mein Vortrag vom 1. Dezember 2016 im Rahmen der Ringvorlesung «Überleben im Anthropozän» an der Universität Zürich ist online als Video-Podcast verfügbar. > streaming > download für desktop (mp4) > download für mobile (mp4) > alle Vorträge der Ringvorlesung Die Schweizer halten sich für ein besonders ökologisches Völklein. Aber stimmt das? Ein Blick zurück. – «Die Zeit» (Schweiz) vom 14. April 2016 Wir sind Weltmeister im Aludeckeli- und Altglassammeln. Wir reagierten auf das Waldsterben in den 1980er Jahren mit den strengsten Auto-Abgasvorschriften in ganz Europa. Noch bevor 2005 das Kyoto-Protokoll für den Klimaschutz in Kraft trat, hatten wir unser eigenes CO₂-Gesetz. Und als die Vereinten Nationen ihre Mitglieder im Vorfeld des Pariser Klimagipfels im vergangenen Dezember aufforderten, ihre klimapolitischen Absichten darzulegen, taten wir das als weltweit erstes Land. Mit dem Anspruch – wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) sagte –, "andere Länder zu beeinflussen und einen Standard zu setzen". Ja, wir Schweizer haben bis heute das Gefühl, wir seien ein ausgesprochen umweltbewusstes Völklein. Wir täuschen uns.

Die globalen Umweltveränderungen bringen zeitliche Grössenordnungen durcheinander. Das ist beängstigend – aber macht vielleicht auch ein bisschen frei. – «Politblog» auf «Newsnet» vom 29. März 2016 und «Tages-Anzeiger» / «Bund» vom 30. März  (c) Wikimedia (c) Wikimedia Wer sich mit dem Zustand der Umwelt befasst, hat selten genug etwas zu lachen – der globale Temperaturrekord des vergangenen Monats beispielsweise ist furchterregend. Ich will meinen ersten Umweltbeitrag im Politblog deshalb mit einem Witz beginnen: Fragt der Museumsbesucher den Aufseher, wie alt das ausgestellte Mammutskelett sei. «Hunderttausend und acht Jahre.» – «Woher wissen Sie das so genau?» – «Als ich eingestellt wurde, war es hunderttausend Jahre alt, und ich arbeite jetzt seit acht Jahren hier.»

Trotzdem habe ich mich vom Atlantic inspirieren lassen, meine eigene Liste zu erstellen. Nicht 50, sondern nur 10. Und nicht die 10 wichtigsten, sondern 10 ziemlich wichtigste: Das Rad. Die Atomspaltung. Die Anästhesie. Die Dampfmaschine. Das Auto. Der Kompass. Die Seitennummerierung. Bohnen, Akazien und Klee. Das Butterfass. Wellblech.

Technischer Fortschritt ist kein Selbstläufer Technischer Wandel ist kein linearer Vorgang. Ob sich eine neue Technik als Fortschritt herausstellt, hängt meist mehr von gesellschaftlichen als von technischen Faktoren ab. Das zeigt die NZZ-Serie «Alles neu?» anhand von historischen Beispielen auf. Teil XII meiner monatlichen Technikkolumne in der NZZ.  (c) Getty Images (c) Getty Images «Die Steinzeit ging nicht zu Ende, weil die Steine ausgingen», sagte der frühere saudische Erdölminister und starke Mann der Opec, Scheich Ahmed Zaki Yamani, einmal, «und das Erdölzeitalter wird nicht zu Ende gehen, weil das Erdöl aufgebraucht ist.» Der Spruch ist gut und wird dementsprechend gerne zitiert. Er enthält das Credo des Techno-Optimismus: Der Fortschritt kommt unweigerlich, und er kommt rechtzeitig. Über alternative Entwicklungspfade Technischer Wandel ist kein linearer Vorgang. Ob sich eine neue Technik als Fortschritt herausstellt, hängt meist mehr von gesellschaftlichen als von technischen Faktoren ab. Das zeigt die NZZ-Serie «Alles neu?» anhand von historischen Beispielen auf. Teil XI meiner monatlichen Technikkolumne in der NZZ. «Die Wirtschaftskapitäne, die die Eisenbahn durch unseren Kontinent geführt haben, leisteten Grossartiges für unser Volk», sagte US-Präsident Theodore Roosevelt 1901 vor dem Kongress und fügte bei, ohne Eisenbahn wären die USA nie so reich geworden.

Krieg, Ehre und Entscheidungsfreiheit Technischer Wandel ist kein linearer Vorgang. Ob sich eine neue Technik als Fortschritt herausstellt, hängt meist mehr von gesellschaftlichen als von technischen Faktoren ab. Das zeigt die NZZ-Serie «Alles neu?» anhand von historischen Beispielen auf. Teil X meiner monatlichen Technikkolumne in der NZZ.  Die Franzosen und Briten konnten nicht aufhören – und bauten gegen jede Vernunft die Concorde. (c) Wikimedia Die Franzosen und Briten konnten nicht aufhören – und bauten gegen jede Vernunft die Concorde. (c) Wikimedia «Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden», sagt Möbius in Dürrenmatts Komödie «Die Physiker». «Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten», lautet die Trivialversion, die sich sowohl kulturpessimistisch-bedauernd einsetzen lässt wie auch apologetisch gegen jegliche Technikkritik. Dämme, Computer und anderes Spielzeug Technischer Wandel ist kein linearer Vorgang. Ob sich eine neue Technik als Fortschritt herausstellt, hängt meist mehr von gesellschaftlichen als von technischen Faktoren ab. Das zeigt die NZZ-Serie «Alles neu?» anhand von historischen Beispielen auf. Teil IX meiner monatlichen Technikkolumne in der NZZ.  Technische Höchstleistung für ein Spielzeug: der (programmierbare) Schreiber aus der Werkstatt Jaquet-Droz Technische Höchstleistung für ein Spielzeug: der (programmierbare) Schreiber aus der Werkstatt Jaquet-Droz «Seit langer Zeit», schrieb der Mediävist Johan Huizinga in der Vorrede zu seiner bahnbrechenden Studie «Homo ludens», «hat sich bei mir die Überzeugung in wachsendem Maße befestigt, dass menschliche Kultur im Spiel – als Spiel – aufkommt und sich entwickelt.» Im ersten Jahrhundert unserer Zeit ließ Kaiser Nero beim heutigen Subiaco im Latium drei Staudämme bauen. Deren höchster war der höchste der Welt – und blieb es bis zu seiner Zerstörung durch ein Erdbeben 1305. Von der Wichtigkeit von Techniken Technischer Wandel ist kein linearer Vorgang. Ob sich eine neue Technik als Fortschritt herausstellt, hängt meist mehr von gesellschaftlichen als von technischen Faktoren ab. Das zeigt die NZZ-Serie «Alles neu?» anhand von historischen Beispielen auf. Teil VIII meiner monatlichen Technikkolumne in der NZZ.  Dem Wagen überlegen: das Kamel (c) Wikimedia Dem Wagen überlegen: das Kamel (c) Wikimedia «Man soll das Rad nicht neu erfinden», sagt die Redewendung: Das Rad gilt, nebst der (sehr viel älteren) Beherrschung des Feuers, als Grundtechnik menschlicher Zivilisation schlechthin. Für das Feuer ist das gewiss richtig – aber für das Rad? Viele Kulturen nutzten das Rad nicht oder nicht zu Transportzwecken, darunter die Hochkulturen des präkolumbianischen Amerika (obwohl beispielsweise die Azteken Spielzeugwägelchen kannten). Mehr noch: Der persisch-arabisch-berberische Kulturraum gab die Technik des Warentransports auf Rädern, die er einst gekannt hatte, zugunsten des Kamels für mehr als ein Jahrtausend auf. Automobil und Technikangst Technischer Wandel ist kein linearer Vorgang. Ob sich eine neue Technik als Fortschritt herausstellt, hängt meist mehr von gesellschaftlichen als von technischen Faktoren ab. Das zeigt die NZZ-Serie «Alles neu?» anhand von historischen Beispielen auf. Teil VII meiner monatlichen Technikkolumne in der NZZ.  Eine vor dem Auto her gehende Person musste den Verkehr warnen. Ein vernünftiges Gesetz! Eine vor dem Auto her gehende Person musste den Verkehr warnen. Ein vernünftiges Gesetz! «Vor jedem nicht von Pferden gezogenen Fahrzeug auf öffentlichen Strassen muss ein Mann gehen, mit einer roten Flagge bei Tag und mit einer Laterne bei Nacht, um den Verkehr vor dem Fahrzeug zu warnen.» Den Verkehr vor Motorfahrzeugen zu warnen: das erscheint heute, da nicht-motorisierter Verkehr in der Regel gar nicht mehr als «Verkehr» gilt, absurd. Doch genau dies schrieb Grossbritanniens so genannter Red Flag Act (Rote-Flagge-Gesetz) von 1865 vor. Für Autos limitierte dieses Gesetz die Geschwindigkeit auf vier Meilen (6,4 Kilometer) pro Stunde ausser- respektive zwei Meilen pro Stunde innerorts. |

AutorMarcel Hänggi, Zürich Themen

Alle

|