«System Change, not Climate Change!» ist ein Slogan an Klimademos, und soeben hat der Klimastreik in einem dreissigseitigen Positionspapier dargelegt, was er unter «System Change» versteht. Konservative Publizist:innen werfen dem Klimastreik vor, die Sorge ums Klima sei nur ein Vorwand; in Wirklichkeit seien die Klimastreikenden, nun, «Systemveränderer».

|

«System Change, not Climate Change!», fordert die Klimabewegung. «Systems transitions» braucht es laut dem Klimarat IPCC, um die globale Erhitzung zu begrenzen. Bloss: Was ist das überhaupt: ein System? Und wie lässt es sich verändern? – WOZ Die Wochenzeitung vom 28. April 2022 (PDF). «Systemveränderer!» war im kalten Krieg ein verbreitetes Schimpfwort.

«System Change, not Climate Change!» ist ein Slogan an Klimademos, und soeben hat der Klimastreik in einem dreissigseitigen Positionspapier dargelegt, was er unter «System Change» versteht. Konservative Publizist:innen werfen dem Klimastreik vor, die Sorge ums Klima sei nur ein Vorwand; in Wirklichkeit seien die Klimastreikenden, nun, «Systemveränderer».  Andreas Fischlin (72) ist emeritierter Professor für Terrestrische Systemökologie der ETH Zürich und Vizepräsident der Arbeitsgruppe II der Weltklimarats IPCC, die am 28. Februar ihren jüngsten Bericht Impacts, Adaptation and Vulnerability(«Auswirkungen, Anpassung und Verletzlichkeit») präsentiert hat. Andreas war jahrelang Mitglied der Schweizer Verhandlungsdelegation an den Uno-Klimakonferenzen. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Gletscher-Initiative. > Interview lesen auf www.gletscher-initiative.ch > lire l'interview en français sur www.gletscher-initiative.ch  Mike Schäfer, Jahrgang 1976, ist Ordentlicher Professor für Wissenschaftskommunikation an der Universität Zürich und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Gletscher-Initiative. Er ist ausserdem Sprecher der Expert:innengruppe «Communicating Sciences and Arts in Times of Digital Media» der Akademien der Wissenschaften Schweiz. > Interview lesen auf www.gletscher-initiative.ch > Lire l'interview en français sur www.initiative-glaciers.ch  Nach trockenen Sommern in den Vorjahren brachte der Sommer 2021 Hochwasser – in Deutschland mit vielen Todesopfern. Wir sprachen mit Rolf Weingartner darüber, was die Schweiz diesbezüglich in Zukunft erwartet und wie sie darauf reagieren muss. Rolf Weingartner ist emeritierter Professor für Hydrologie an der Universität Bern und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Gletscher-Initiative. > Interview lesen auf www.gletscher-initiative.ch > Lire l'interview en français sur www.initiative-glaciers.ch  Anthony Patt, geboren 1965, ist Professor für Klimapolitik am Institut für Umweltentscheidungen der ETH Zürich und koordinierender Hauptautor des Sechsten Sachstandsberichts des IPCC, der diesen Sommer und Herbst erscheinen wird. Patt ist in Massachusetts geboren und lebt mit seiner Familie im Zürcher Oberland. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Gletscher-Initiative. > Interview lesen auf www.gletscher-initiative.ch > Lire l'interview en français sur www.initiative-glaciers.ch  Sonia Seneviratne, geboren 1974, ist Professorin für Land-Klima-Dynamik an der ETH Zürich, Coordinating Lead Author im nächsten Sachstandsberichts des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Gletscher-Initiative. Im Interview mit Marcel Hänggi spricht sie über die Diskrepanz zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Klimakrise und dem zögerlichen politischen Handeln. > Interview lesen auf gletscher-initiative.ch > Lire l'interview en français sur www.initiative-glaciers.ch  Kai Niebert, geboren 1979, ist Professor für Didaktik der Naturwissenschaften und Nachhaltigkeit an der Universität Zürich, Präsident des Deutschen Naturschutzrings – des Dachverbands der Umweltorganisationen Deutschlands – und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Gletscher-Initiative. Im Interview mit Marcel Hänggi spricht er über die Rolle der Schule in der Umweltkrise. > Interview lesen auf gletscher-initiative.ch > Lire l'interview en français sur www.initiative-glaciers.ch  Das Schwinden der Gletscher ist ein Warnsignal, sagt Wilfried Haeberli. Der Gletscherforscher, geboren 1947, ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats und des Initiativkomitees der Gletscher-Initiative. Im Interview mit Marcel Hänggi spricht der emeritierte Professor für Geografie der Universität Zürich über seine Liebe zu den Gletschern und sein politisches Engagement. > Interview lesen auf gletscher-initiative.ch > Lire l'interview en français sur www.initiative-glaciers.ch Eigentlich müsste «nachhaltige Wirtschaft» ein Pleonasmus sein. Ist es aber nicht. Ein Grund sind Verständnisprobleme zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen. – Horizonte / Horizons Nr. 114, September 2017 Die Wirtschaft soll den Menschen ein gutes Leben ermöglichen: Dieser Aussage würden wohl die meisten Wissenschaftler und Politiker zustimmen. Und wenn man mit «den Menschen» auch künftige Generationen meint, so sollte «nachhaltige Wirtschaft» eigentlich ein Pleonasmus sein: Eine nicht nachhaltige Wirtschaft verfehlt ihren Zweck. Schliesslich bedeutet «Ökonomie» im ursprünglichen Sinn die Lehre der guten Haushaltsführung.

Die Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes hat die Netzwerke der KlimawandelleugnerInnen aufgedeckt. Dass diese jetzt im neuen US-Kabinett sitzen, bedeutet für sie vor allem eines: WissenschaftlerInnen müssen sich endlich öffentlich engagieren. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 19. Januar 2017.  Foto: Florian Bachmann, WOZ Foto: Florian Bachmann, WOZ WOZ: Naomi Oreskes, Sie sind auf dem Weg ans World Economic Forum in Davos. Was tun Sie da? Naomi Oreskes: Ich spreche natürlich über den Klimawandel! Der private Sektor allein kann das Problem des Klimawandels nicht lösen, aber er kann und muss Verantwortung übernehmen. Gerade in der Ära Trump ist die Rolle der Wirtschaft besonders wichtig. Interessieren sich die WEF-TeilnehmerInnen für den Klimawandel?

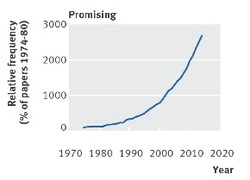

«Innovative», «promising», «excellent», «groundbreaking» – was geschieht, wenn sich die Forschung immer stärker an der Privatwirtschaft orientiert, spiegelt sich in einem Sprachgebrauch, der zum PR-Jargon verkommt. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 14. Januar 2016  Man sollte nicht ernst nehmen, wer sagt, er «glaube, dereinst alle Probleme der Welt lösen zu können». Den zitierten Satz hat aber Eric Schmidt im Jahr 2012 geäussert, und Schmidt wird nicht nur ernst genommen: Das Unternehmen, dem Schmidt vorsteht – es heißt Google –, gilt Wirtschafts- wie WissenschaftspolitikerInnen rund um den Erdball als Paradebeispiel eines guten Unternehmens; das Biotop, in dem Machbarkeitsphantasien wie diejenige Schmidts gedeihen – das Silicon Valley –, als nachahmenswerte Erfolgsgeschichte.  Die Ziele des Klimaabkommens von Paris sind gut, findet Kevin Anderson vom Tyndall Center for Climate Change Research. Aber kaum jemand sei sich wirklich bewusst, wie schwierig es schon ist, die Ziele zu erreichen – und eine verharmlosende Wissenschaft trage ihren Teil zum Schlamassel bei. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 17. Dezember 2015  Kevin Anderson Kevin Anderson Es war im Spätsommer während meiner Recherchen zum Bericht des Weltklimarats IPCC, als ich zwei-, dreimal mit Kevin Anderson mailte. Ich wollte ihn interviewen, doch kam das Interview schliesslich nicht zustande – er war sehr beschäftigt und ich hatte schliesslich auch so genug Material. Dabei hatte er mich neugierig gemacht. Angesprochen auf das IPCC – dem er nicht angehört –, schrieb er mir, er sei ein grosser Fan dieses Gremiums. Um gleich zu relativieren: Das gelte vor allem für dessen naturwissenschaftlichen Aussagen und viel weniger für den Rest. Kevin Anderson ist Professor für Energie und Klimawandel an der Universität Manchester und Vizedirektor des Tyndall Center for Climate Change Research. Er ist nicht nur einer der renommiertesten Klimaforscher; er ist auch einer, der sich deutlicher als andere öffentlich äussert. Am zweitletzten Tag der UN-Klimakonferenz in Paris geben er und vier Kollegen in einem berstend gefüllten Saal des Konferenzgeländes eine Pressekonferenz. Die fünf sind sich einig: Es ist gut, anerkennt die Politik die Notwendigkeit, die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad über vorindustriellem Niveau zu begrenzen (das sind 0,5 Grad über dem heutigen Niveau), doch der Vertrag bleibt weit dahinter zurück, dies zu gewährleisten.

Ich treffe Kevin Anderson am Tag vor der Pressekonferenz zu einem Kaffee.  Im Dezember wollen die Uno-Mitglieder in Paris einmal mehr versuchen, die Klimakatastrophe abzuwenden. Eine wichtige Diskussionsgrundlage bietet ihnen dabei der Bericht des Weltklimarats IPCC. Dieser sagt: Das Ziel ist erreichbar – aber nur unter unrealistischen Annahmen. Doch was taugt die Arbeit des hochgleobten Gremiums, wenn es um Lösungen geht? – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 8. Oktober 2015 und «Telepolis» vom 28. November 2015.  Illustration: Marcel Bamert, WOZ Illustration: Marcel Bamert, WOZ Wenn sich die Uno-Mitglieder im Dezember in Paris treffen, haben sie eine klare Zielvorgabe: Sie sollen ein Abkommen auf den Weg bringen, das geeignet ist, die globale Erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau auf 2 oder allenfalls 1,5 Grad zu begrenzen. Ist das überhaupt noch zu erreichen? Manche meinen nein. Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur, hat die 2-Grad-Grenze als ein «nettes Utopia» bezeichnet (das so nett notabene nicht wäre – schon bei 2 Grad Erwärmung wären viele Folgen verheerend). Nebenbeschäftigungen von HochschulprofessorInnen: Die Eidg. Finanzdelegation will mehr Transparenz. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 10. Juli 2014 Es bewegt sich etwas in der Schweizer Hochschulpolitik. Lange war es einfach nur erwünscht, dass sich die Hochschulen stärker um Kontakte mit der Privatwirtschaft bemühen: Das entlastet den Staatssäckel und bringt wertvolle Kontakte. Dass auch Risiken damit verbunden sind, hat die Politik lange Zeit ausgeblendet.

|

AutorMarcel Hänggi, Zürich Themen

Alle

|