Wissenschaft und Technikentwicklung funktionieren nach dem Prinzip Hoffnung. Das liegt in der Natur der Sache und war immer so: Sie wollen ja Neues finden. Man kann es übertreiben mit den grossen Verprechen, und auch das gab es wohl immer schon. Wenn es aber einer so weit übertreibt, dass er schlechterdings alles verspricht, und wenn er deswegen nicht als Verrückter, sondern als Visionär gilt: Bedeutet das, dass etwas aus dem Ruder gelaufen ist – oder ist auch das courant normal?

Zur Werbesprache verkommen

Das British Medical Journal (BMJ) hat in seiner Weihnachtsausgabe eine Studie publiziert, die nahe legt, dass in der Wissenschaftswelt tatsächlich etwas aus dem Ruder läuft respektive gelaufen ist in den letzten gut vier Jahrzehnten. Extreme Aussagen wie die eines Schmidt oder eines Markram, von diesen geäussert vor Publikum, das solches hören will, finden ihren Widerhall in der Sprache seriöser wissenschaftlicher Fachpublikationen; mehr noch: Die Wissenschaftssprache ist in der jüngsten Vergangenheit mehr und mehr zur Werbesprache verkommen.

Die Implikationen dieser Entwicklung reichen weit. «Die meisten wissenschaftlichen Resultate», schreiben die Autoren – und sie sind weiss Gott nicht die ersten, die es so düster sehen – «könnten übertrieben oder falsch sein.»

Steuerungslogiken der Privatwirtschaft

Was ist da passiert? Es ist ein alter Hut, dass sich die Wissenschaft in den vergangenen Jahren zunehmend an der Privatwirtschaft orientiert. Die Hochschulen vermehrt um Geld, Dozierende und Studierende konkurrieren zu lassen, war und ist erklärtes Ziel der Wissenschaftspolitik auch in der Schweiz. Enthüllungen der WOZ über problematische Kooperationen zwischen Hochschulen und privaten Geldgebern wie UBS, Nestlé oder Syngenta haben eine lebhafte öffentliche Diskussion ausgelöst, die sich sich aber meist nur um eine Frage drehte: Redet der Geldgeber den beteiligten ForscherInnen drein, oder ist deren Unabhängigkeit gewahrt? Eine weiter reichende Frage diskutierten dagegen fast nur Fachzirkel (wie beispielsweise der Schweizerische Wissenschafts- und Innovationsrat in einem Arbeitspapier von 2013): Wie verändert sich der Charakter der Wissenschaft, wenn diese zunehmend die Wettbewerbs-, Verwertungs- und Steuerungslogiken der Privatwirtschaft übernimmt?

Die Entwicklung begann in den 1970er Jahren in den biomedizinischen Wissenschaften. Ein Schweizer Forscher spielte eine zentrale Rolle: Charles Weissmann gelang es Ende 1979 an der Universität Zürich, das medizinisch wichtige Interferon zu produzieren. Statt diesen Erfolg nun aber, wie üblich, zuerst mit der wissenschaftlichen Fachgemeinde zu teilen, berief er eine Pressekonferenz ein und schaffte es auf die Titelseiten der Weltmedien. Später gefragt, weshalb er so vorgegangen sei, sagte er, er habe «das Maximum an Wirkung» für Biogen erzielen wollen – für das Unternehmen, welches das Patent am Verfahren eingereicht hatte und an dem Weissmann beteiligt war. Die Reaktionen der KollegInnen waren heftig. An einer eigens einberufenen Fachtagung hagelte es Kritik, der US-Kongress veranstaltete Hearings über die Folgen der Kommerzialisierung der Wissenschaften. Heute wäre Weissmanns Vorgehen normal.

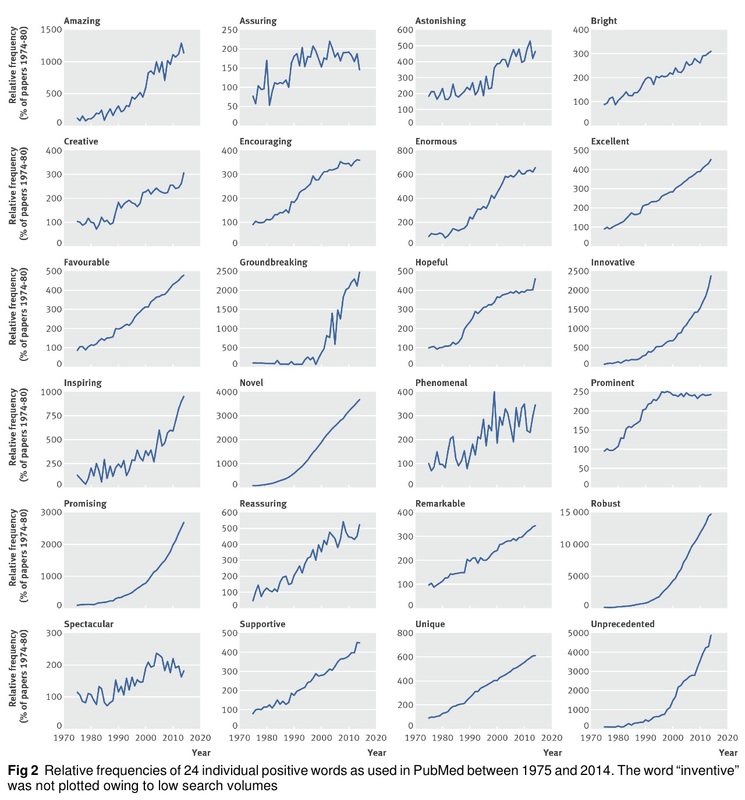

Die Tendenz beschleunigte sich in den 1990er Jahren, was sich auch in den Häufigkeiten positiver Wörter spiegelt. Der Siegeszug neoliberaler Ideologeme brachte nicht nur die Umgestaltung der Universitäten unter dem Stichwort «New Public Management» mit sich, sondern auch, ausgehend von den USA, neue Börsenregeln – mit Auswirkungen auf die Wissenschaft. Erst jetzt wurde es erlaubt, Firmen an die Börse zu bringen, die noch nie Gewinn geschrieben hatten. Es war die Hoch-Zeit des Risikokapitalismus. Dessen Geschäftsmodell ist es, junge Unternehmen zu finanzieren, bis sie reif sind für den Börsengang, um sich dann zurückzuziehen: Es geht nicht darum, aus Startups möglichst gute Unternehmen zu machen, sondern möglichst vielversprechende.

Vorreiterdisziplin Genomik

Die 1990er Jahre waren auch das Geburtsjahrzehnt der Genomik, also der Wissenschaft von der Entschlüsselung der Erbinformation. Das Vorhaben, das gesamte menschliche Genom zu entziffern, entartete zu einem gehässigen Wettlauf zweier Projekte, wobei das schnellere Verfahren das langsamere, aber zuverlässigere schlug. Die Versprechen waren extrem hochtrabend – teils, weil die Beteiligten sich tatsächlich so viel vom sequenzierten Genom versprachen; teils, weil sie bewusst übertrieben, um die nötigen Gelder zu bekommen. Würde man erst einmal das ganze Genom kennen, behaupteten hoch geachtete BiologInnen, würde man den menschlichen Organismus vollständig verstehen. Eigentlich wusste man schon damals, dass das Unfug war.

Der Wissenschaftshistoriker und Ethnologe Mike Fortun hat über das isländische Genomik-Startup DeCode Genetics eines der faszinierendsten Wissenschaftsbücher der letzten Jahre geschrieben. DeCode war ein besonders spektakuläres, aber doch auch ein typisches Beispiel eines Unternehmens, wie sie im wissenschaftsnahen Umfeld der 1990er Jahre gediehen. Ohne viel wissenschaftlich robuster (und mit wackeliger rechtlicher) Grundlage, aber mit vielen hehren Worten lockte DeCode zuerst die WissenschaftsjournalistInnen, dann die InvestorInnen auf die Insel im Nordatlantik. Roche gab 1998 eine Beteiligung in der Höhe von «bis zu» 200 Millionen Dollar bekannt – in Fortuns Worten: «Roche «versprach, für potentielle Rechte am biomedizinischen Potential, das in Genen liegen könnte, die irgendwo existieren könnten, und das zu einer Therapie entwickelt werden könnte, die bei einem gewissen Prozentsatz von Patienten funktionieren könnte, die in der Lage sein könnten, in einer Zukunft, in der Medikamente mit großer Wahrscheinlichkeit teurer sein werden, für eine solche Therapie 200 Millionen Dollar zu zahlen» (Hervorhebungen im Original). Es wurde dann halt nichts daraus; DeCode ging sang- und klanglos unter. Fortun schloss von DeCode auf die gesamte Disziplin: «Die Genomik muss mit Begriffen des Vielversprechenden analysiert werden», schreibt er in der Einleitung seines Buchs.

Rückkoppelungsschlaufen

Die Wissenschaft braucht das grosse Versprechen, doch die Karriere eines Worts wie «promising» in der Wissenschaftsliteratur der letzten vierzig Jahre ist doch verblüffend. «Es scheint», schreiben die Autoren der BMJ-Studie, «dass Wissenschafter annehmen, sie müssten die Resultate und deren Auswirkungen übertreiben, damit sie publiziert werden.» Wenn sich übertreibende Wissenschafter, wissenschaftsgläubige Investorinnen sowie wissenschafts- und börsengläubige Journalisten die Hand reichen, entsteht eine fatale Rückkoppelungsschleife.

«Ich glaube», hat der Genetiker David Cox von der Harvard University 2000 gesagt, «in den letzten zehn Jahren ist die Forschergemeinde extrem Public-Relations-hörig geworden – bis zu dem Punkt, wo die Forscher ihre eigene PR glauben.» Der österreichische Schriftsteller Karl Kraus hat eine analoge Rückkoppelungsdynamik auf einem ganz anderen Feld beobachtet. 1915 notierte er: «Wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie’s lesen.»

verwendete Literatur:

Christiaan H. Vinkers, Joeri K. Tijdink, Willem M. Otte: «Use of positive and negative words in scientific PubMed abstracts between 1974 and 2014: retrospective analysis», in: BMJ, 24. Dezember 2015

Mike Fortun: «Promising Genomics. Iceland and DeCode Genetics in a World of Speculation». Berkeley 2008.

Marcel Hänggi: «Versprechen», in: Ders.: «Fortschrittsgeschichten. Für einen guten Umgang mit Technik». Frankfurt am Main 2015.