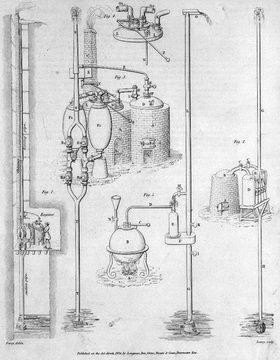

Zeichnung der (noch nicht funktionstüchtigen) Dampfmaschine von Thomas Savery nach der Patentschrift von 1698.

Zeichnung der (noch nicht funktionstüchtigen) Dampfmaschine von Thomas Savery nach der Patentschrift von 1698. Die ersten Dampfmaschinen entwässerten als Dampfpumpen Kohlebergwerke. Kohle wurde eingesetzt, um Kohle zu gewinnen; wer mehr Kohle hatte, konnte mehr Kohle «machen»: Das ist das Prinzip der Skalenökonomie, das an die Stelle des bisher vorherrschenden Gesetzes des abnehmenden Grenznutzens (Wachstum wird mit zunehmender Grösse weniger lukrativ) trat. Der Vorteil der Dampfkraft lag nicht im Preis oder der Effizienz, sondern in ihrem Hang zur Grösse.

Pferdekraft war billiger (wenn auch in Grossbritannien, wo die Corn laws das Pferdefutter verteuerten, weniger deutlich als anderswo). Aber während man ohne weiteres eine 60-PS-Dampfmaschine bauen konnte, liessen sich schlecht sechzig Pferde in einen Göpel spannen. Wasserkraft war um Welten effizienter. Aber sie war ortsgebunden, solange man den elektrischen Strom nicht nutzen konnte. Kohle dagegen wurde mit der Eisenbahn ortsunabhängig. Die ersten Eisenbahnen wurden zum Kohletransport gebaut: Kohle transportierte sich selber, die Energieanwendung entkoppelte sich räumlich von der Energiegewinnung, Industrieballungen konnten entstehen. Die menschliche Arbeitskraft wurde von der Dampfkraft keineswegs ersetzt. Die archaischste Form der Energienutzung erreichte ihren grausamen Höhepunkt, als die dampfgetriebenen Fabriken Europas immer mehr Baumwolle aus Sklavenplantagen nachfragten. Und mit dem Gas, das bei der Verkokung von Kohle anfiel, liessen sich Fabriken künstlich beleuchten und die Arbeitskraft rund um die Uhr sich ausbeuten. Kurz: Die Dampfmaschine löste nicht die industrielle Revolution aus, sie war «kein Motor der Geschichte» (Joachim Radkau), aber sie prägte unsere Gesellschaft, ihre Macht-, ihre Raumstrukturen und ihren Rhythmus.

Zurück zum Anfang: Technik sei der Kunst näher als der Wissenschaft – das gilt wohl vor allem für vormodern-wissenschaftsferne Zeiten? Keineswegs. Der eingangs zitierte Cyril Stanley Smith münzte seine Aussage auf die Entwicklung, die für Big Science steht wie keine zweite: Er war Atmobombenkonstrukteur im Manhattan Project.

Marcel Hänggi