| Zürich, an einem Sonntagnachmittag im Juni. Drei Frauen und zwei Männer treffen sich mit ihrem Gast, dem emeritierten Tübinger Professor für theoretische Chemie Otto E. Rössler. Einer der Männer versucht, mit dem Herrn Professor zu fachsimpeln, die anderen geben an, nichts von Wissenschaft zu verstehen. Aber sie sind besorgt. Eine Frau hat einen Ausriss aus der «Bild-Zeitung» vom 16. April 2008 mitgebracht: «Versenken Forscher die Erde in einem schwarzen Loch?» |

Normalerweise würde man das abtun als die Idée fixe einiger Leute, die einem schrulligen Professor auf den Leim gekrochen sind. Man könnte dann die CernHomepage zitieren, weshalb vom LHC keine Gefahr ausgeht. Aber hier geht es um Teilchenphysik, das Cern und den Weltuntergang. Auf nichts davon passen Begriffe wie «normalerweise».

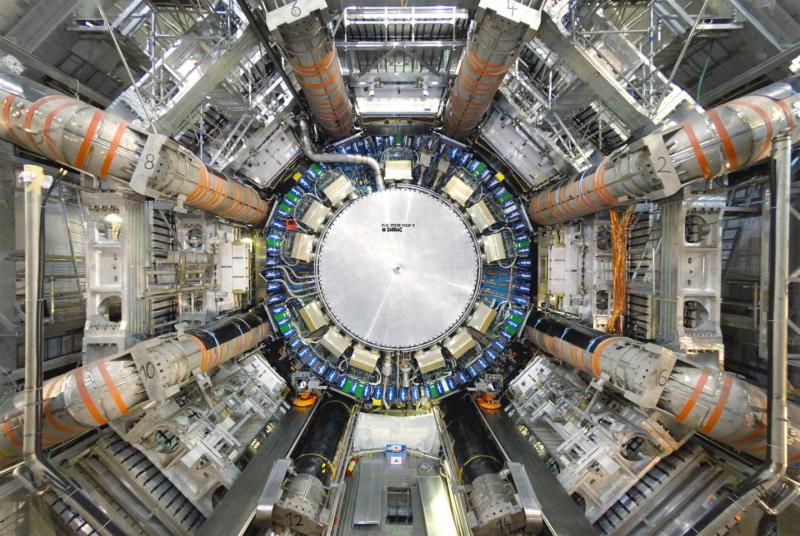

Der Large Hadron Collider, wie der LHC mit vollem Namen heisst, wird in einem 27 Kilometer langen Ringtunnel Protonen (Wasserstoff-Atomkerne) auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Prallen diese aufeinander, herrschen Verhältnisse, wie sie unmittelbar nach dem Urknall geherrscht haben könnten. Aus solchen Experimenten erhoffen sich die Physiker Aufschluss über den Aufbau der Materie.

| Klein und gefrässig, aber ungefährlich Bei einem Aufprall könnten auch schwarze Löcher entstehen, vermuten die Physiker. Das sind Masseansammlungen unendlicher Dichte, die alles schlucken, was ihnen zu nahe kommt. Im Zentrum der Galaxis, zu der unser Sonnensystem gehört, wird ein schwarzes Loch vermutet, Millionen Mal so schwer wie die Sonne. Die am Cern erzeugten schwarzen Löcher dagegen wären winzig – so schwer wie ein paar Wasserstoffatome. Entstehen können die schwarzen Minilöcher nur, wenn eine exotisch anmutende Annahme der theoretischen Physik zutrifft: wenn der Raum mehr als drei Dimensionen aufweist. Die ambitionierteste Theorie, mit der die Physik den Aufbau der Materie zu erklären versucht, die Stringtheorie, rechnet tatsächlich mit mindestens neundimensionalen Räumen. Die Entstehung eines schwarzen Lochs im LHC wäre also ein Hinweis darauf, dass die Stringtheorie stimmen könnte. Ein deutscher Physiker hofft gar, die schwarzen Minilöcher zur Energieerzeugung nutzen zu können; er hat dafür schon mal ein Patent angemeldet. Gefährlich werden die schwarzen Löchlein nicht, sagt das Cern. Denn erstens zerstrahlen diese in die so genannte Hawking-Strahlung, was bei solchen Winzlingen nur den Bruchteil einer Sekunde dauert. Würde ein schwarzes Miniloch dennoch überleben, frässe es zwar alles auf, was ihm in den Weg geriete, und wüchse dabei jedes Mal ein wenig. Es wäre aber zu schwach, um Materie anzuziehen, sodass es nur das auffrässe, womit es direkt zusammenstiesse – was bei so winzigen Teilchen nicht viel ist. Es würde Jahrmilliarden dauern, bis so ein schwarzes Loch eine gefährliche Grösse erreicht hätte. Rössler hingegen glaubt, dass es die Hawking-Strahlung nicht gebe und die schwarzen Löcher nicht zerstrahlen würden. Er stützt sich dabei auf eine bekannte, aber wenig beachtete Folgerung aus Einsteins Relativitätstheorie. Ausserdem glaubt er, dass die Minilöcher als so genannte Kleiner-Attraktoren wirken und Materie anziehen würden, weswegen sie viel schneller wüchsen als vom Cern angenommen. Wie lange würde es denn dauern bis zum Weltuntergang? Rössler nennt eine Zahl: 50 Monate. Das sei aber über den Daumen gepeilt, vielleicht wären es auch 50 Jahre, sicher aber nicht Jahrmillionen oder Jahrmilliarden. Und der Professor fügt an, er wünsche nichts sehnlicher, als widerlegt zu werden. Das sei bisher aber nicht geschehen. Auch von einem weiteren Argument des Cern lässt sich Rössler nicht beruhigen: dass nämlich Kollisionen, wie sie im LHC erzeugt werden, in der Natur mit noch viel grösseren Energien vorkämen, die Erde aber immer noch existiere. Rössler weist darauf hin, dass die Bedingungen im Labor und in der Natur eben nicht genau identisch seien, weshalb vom einen nicht unbedingt auf das andere zu schliessen sei. Ein schwarzes Miniloch, das die Erde auffrisst? Das tönt abenteuerlich, aber was heisst das schon? In der Teilchenphysik ist kein Gedanke zu exotisch, als dass er nicht als wahr befunden werden könnte. TeiLchen, die auf verschiedenen Wegen gleichzeitig unterwegs sind? Das ist das klassische Doppelspaltexperiment. Beamen wie weiland Scotty in «Raumschiff Enterprise»? Professor Zeilinger in Wien hats getan. Neun oder zehn Raumdimensionen? Das ist die Stringtheorie, die das Cern im LHC zu bestätigen hofft. Michelangelo Mangano, Mitglied einer Cern-internen Gruppe, die einen Bericht zur Sicherheit des Cern verfasst hat, beruhigt: «Es wird nichts geschehen, keine Sorge.» Zwar hätten es die Physiker am Cern tatsächlich mit hochspekulativen Theorien zu tun. Die Risikoberechnungen, die er und seine Kollegen angestellt hätten, beruhten jedoch auf den Theorien des Elektromagnetismus. Diese seien sehr, sehr solid. Doch absolut sicher ist nichts. Das gilt zwar für alles, was wir im Leben tun – nur steht dabei in der Regel ja nicht gleich die ganze Welt auf dem Spiel. Otto Rössler beruft sich gerne auf Martin Rees. Rees ist kein Aussenseiter, sondern britisch- königlicher Hofastronom. In seinem Buch «Unsere letzte Stunde» schrieb er über die theoretische Möglichkeit, dass Experimente am Cern die Welt zerstören könnten. Zwar schreibt er dort auch, dass ihm dies keine schlaflosen Nächte bereite, und auf Anfrage distanziert er sich recht unwirsch von den Weltuntergangs-Warnern. Aber Rees stellt eine Frage, auf die niemand wirklich antworten kann: Welche Risiken sind annehmbar, und wer soll darüber entscheiden? Die Befürchtungen könnten sich nur bewahrheiten, wenn mehrere sehr unwahrscheinliche Annahmen gleichzeitig zuträfen, schreibt Rees, aber: «So oft man das Wort ‹unwahrscheinlich› auch wiederholen mag – es reicht nicht aus, um unsere Ängste zu beschwichtigen. » Bei dem Risiko, alles zu verlieren – auch die Aussicht, nach dem eigenen Tod irgendeine Spur im Leben zu hinterlassen –, ist eben auch eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit zu gross. | «Minilöcher sind hoch spekulativ»Mit Reiner Hedrich* sprach Marcel Hänggi. Was ist von den Befürchtungen zu halten, am LHC könnte der Weltuntergang erzeugt werden? Solche Ängste bestehen schon länger und sind verschiedentlich in Sciencefiction- Romane eingeflossen. Sie scheinen mir unbegründet zu sein. Selbst wenn es extrem unwahrscheinlich ist, dass so etwas passiert, wäre doch der Schaden extrem hoch. Wie lässt sich mit einer solchen Situation umgehen? Man kann damit überhaupt nicht umgehen. Man hat es da mit nicht abschätzbaren Wahrscheinlichkeiten zu tun. Am ehesten hilft dann das alte Argument, dass alles, was am LHC erzeugt wird, in der Natur auf Grund der kosmischen Strahlung sowieso schon existiert. Aber es gibt offenbar abweichende Meinungen. Rechnet da einfach jemand falsch? Sicherheiten gibt es nicht. Es geht in der Wissenschaft immer um Plausibilitäten. Als aussen Stehender bekommt man den Eindruck, dass es in der Teilchenphysik sehr spekulativ zu und her geht. Wenn ein Teilchenphysiker sagt, es ist so, was heisst das dann genau? Das hängt davon ab, ob sich etwas empirisch nachweisen lässt und wie gut eine Theorie in ihren Kontext eingebettet ist. Die Hawking-Strahlung ist sehr schwach und konnte darum bisher nicht nachgewiesen werden, aber sie fügt sich sehr gut in ihren Theoriekontext. Wenn es sie nicht gäbe, hätte das weit reichende theoretische Konsequenzen. Die schwarzen Minilöcher hingegen sind hoch spekulativ. Das Cern sagt, die schwarzen Minilöcher könnten nicht gefährlich sein. Aber vor einigen Jahren hätte man noch gesagt, dass in einem Beschleuniger gar keine Minilöcher entstehen können. Vielleicht kommt man ja in ein paar Jahren zur Einsicht, dass man sich auch in Bezug auf die Gefährlichkeit geirrt hat! Das glaube ich nicht, aber man kann es nicht ausschliessen. Ich glaube eher, dass sich der Theoriekontext ändern wird, in dem solche schwarzen Löcher angenommen werden. Ich würde vermuten, dass sich die ganzen höheren Raumdimensionen als Theoriegespenst erweisen könnten. * Reiner Hedrich befasst sich als Wissenschaftsphilosoph an der Technischen Universität Dortmund mit Theorien und Konzepten der zeitgenössischen Physik. |

Wenn eine Gefahr zwar extrem unwahrscheinlich, der mögliche Schaden aber extrem gross sei, versagten normale Strategien der Risikoabwägung, sagt der Wissenschaftsphilosoph Reiner Hedrich (vgl. Interview unten). Für Armin Grunwald, Professor am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe, muss deshalb das Vorsorgeprinzip angewendet werden – sofern die Möglichkeit, dass so etwas geschehe, tatsächlich existiere. Das hiesse: Finger weg! Allerdings könnten nur Physiker die Frage entscheiden, ob die Gefahr bestehe oder nicht. «Es ist ihre Pflicht, die Bedenken ernst zu nehmen. Es steht ja auch die Akzeptanz ihrer eigenen Forschung auf dem Spiel.» Bisher habe er vom Cern aber eher flotte Sprüche gehört.

Tatsächlich geht das Cern bisweilen recht schnoddrig mit den Bedenken um. Beispielsweise beschwichtigt es auf seiner Website mit einem Vergleich: «Wann immer Sie eine Mücke zerklatschen, erzeugen Sie eine viel höhere Kollisionsenergie als die Protonen im LHC.» Das mag ja stimmen, besagt aber gar nichts: Worauf es ankommt, ist, dass diese Energie auf extrem kleinem Raum konzentriert ist.

Der LHC wird im Sommer in Betrieb genommen werden, Klagen hin oder her. Wahrscheinlich wird er Jahre laufen, und nichts wird geschehen. Perfiderweise wird nicht einmal das die Zweifler beruhigen können: Treffe seine Vermutung zu, sagt Rössler, so könnten die kleinen schwarzen Löcher nicht wahrgenommen werden. Während die Cern-Physiker den Messresultaten glauben würden, es seien keine schwarzen Löcher entstanden, könnte es doch sein, dass diese irgendwo lauerten, um dann in 50 Monaten oder 50 Jahren die Erde zu verschlucken.

Sicher ist nur eines: Eine Welt, in der sich Rösslers Theorien als richtig erwiesen haben werden, wird nie existieren.

Marcel Hänggi