In den USA gibt es Zebrastreifen seit 1915, in Europa seit der Zwischenkriegszeit, wobei die Schweiz zu den Pionieren gehörte. Akzeptiert wurden sie aber lange nicht – weder von den Fussgängern noch von den Gerichten. Strassen, das waren nicht in erster Linie Fahrbahnen, das war öffentlicher Raum. Hier spielte man, schwatzte man, trieb Handel – und wich ab uns zu einem Fahrzeug aus.

«Bevor die Stadtstrasse physisch umgebaut werden konnte, um sie für Motorfahrzeuge tauglich zu machen, musste sie sozial als Fahrbahn rekonstruiert werden», schreibt der US-amerikanische Historiker Peter Norton. Er hat die Geschichte der Disziplinierung des Fussverkehrs am Beispiel der USA untersucht. Das Verhältnis der Amerikaner zum Auto war keineswegs, wie oft behauptet, Liebe auf den ersten Blick. Mit dem Aufkommen des Autos als Massenverkehrsmittel nahmen die Unfälle zu. Als man in Europa Denkmäler für die gefallenen Soldaten aufstellte, gab es in amerikanischen Städten solche für im Verkehr getötete Kinder. «Tötungen durch Autos schrecken die Nation», titelte die «New York Times» 1923. Die Autolobby fürchtete, der miserable Ruf des Autos könnte die Motorisierung bremsen. Sie begann, um die Deutungshoheit zu kämpfen.

Zuerst erfand sie – ungefähr zu der Zeit, als die Zebrastreifen aufkamen – einen Begriff: «Jaywalker». «Jay» bedeutet Tölpel. Pfadfinder drückten Passanten Zettel in die Hand zu, auf denen stand: «Wissen Sie, dass Sie ein Jaywalker sind?» In Los Angeles hängte die Polizei Plakate des Automobilclubs auf, auf denen stand, «Jaywalking» sei verboten – obwohl kein solches Verbot existierte. In den Schulen brachte man den Kindern bei, dass sie auf der Strasse nichts verloren hätten. Der Subtext all dieser Botschaften war: Die Strassenverkehrsopfer sind selber schuld, denn sie haben sich wie Tölpel benommen. Um 1930, sagt Peter Norton, wurde – willig oder unwillig – allgemein akzeptiert, dass die Strasse den Autos gehört, die Kampagne hatte ihr Ziel erreicht – dabei hatte noch 1926 ein Gericht in Illinois festgehalten, dass Fussgänger sich an keine Verkehrsregeln halten müssten.

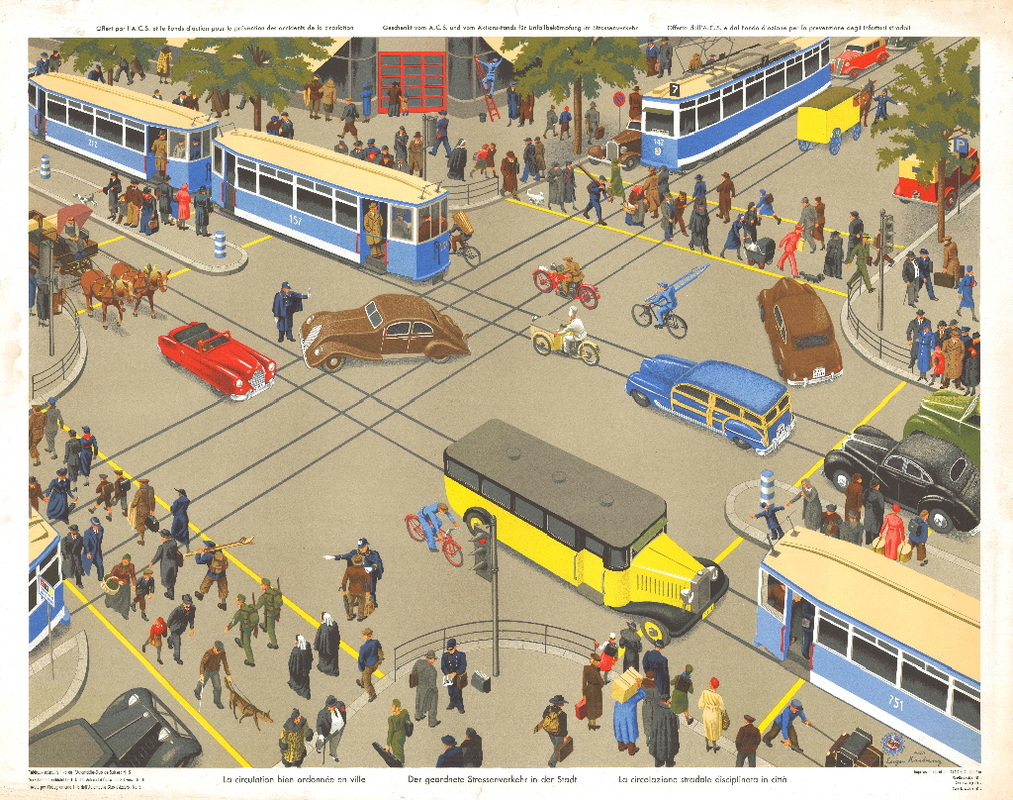

Auch in der Schweiz gab es Kampagnen und eine von den Automobilverbänden gesponserte Verkehrserziehung. Ein Schulwandbild des ACS aus dem Jahr 1934 zeigt, wie sich die Autofreunde den «geordneten Strassenverkehr» vorstellten: Man bewegt sich in Reih und Glied, und wer aus der Reihe tanzt, wird von einem Polizisten zurechtgewiesen.

Wenige Jahre zuvor schrieb das Aargauer Obergericht in einem Urteil, «dass ein Fussgänger auf der Strasse völlig frei ist, wo er gehen will, dass ferner auch schwerhörige Personen, ja sogar Taubstumme und Leute mit schweren Holzschuhen die Strasse betreten dürfen». Dass sich diese Meinung nicht halten konnte, ist bekannt. Aber die Begründung des Gerichts ist heute so richtig wie damals: «Fussgänger gefährden andere nicht; das Gefahrenmoment aber schafft das Automobil, das mit bedeutend grösserer Schnelligkeit als der Fussgänger sich fortbewegt.»

Das Argument, weshalb die Fussgänger trotzdem auf die engen Korridore der Zebrastreifen eingegrenzt werden sollen, lautet: zu ihrer eigenen Sicherheit! Wenn man Menschen aber derart disziplinieren muss, um sie vor einem Gerät zu schützen – dann ist dieses wohl einfach das falsche Gerät für belebte Räume.