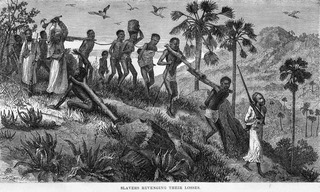

Quelle: Wikimedia

Quelle: Wikimedia Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Doch es gibt Parallelen: Eine wirksame Klimapolitik müsste den Weg aus der Nutzung der wichtigsten Energierohstoffe weisen – Öl, Kohle und Gas. Der US-Kongress verbot 1865 die Nutzung einer entscheidenden Energiequelle der industriellen Revolution – der menschlichen Zwangsarbeit(1). Und genauso, wie heute das – CO2 verursachende – Erdöl im Zentrum der Weltwirtschaft steht, bildete die – von Sklaven produzierte – Baumwolle das Rückgrat des frühen Industriekapitalismus.(2)

Was wäre geschehen, wenn man im 19. Jahrhundert so gedacht hätte? Und die Sklaverei weiter so behandelt hätte, wie man heute das Klimaproblem angeht? Eine Fabel.

Kaufkräftige Lopaf

Dagegen wuchs mit der Zucker- und der Baumwollproduktion die Sklavenwirtschaft, ja der Wirtschaftsaufschwung basierte regelrecht auf der Produktion der von Sklaven bewirtschafteten Plantagen. Das mochte nicht recht zu den egalitären Idealen passen. Schliesslich verstärkte sich auch das Freiheitsbewusstsein der Menschen mit dem zunehmenden Wohlstand.

Es gab Leute, die bestritten, dass Sklaverei unmenschlich sei: Sie nannten sich «Sklavenskeptiker». In Ländern, deren Medien mit der Plantagenwirtschaft eng verbandelt waren, konnte man mit solchen Positionen Wahlen gewinnen.(3) Doch wer einigermassen informiert war, kannte die Tatsachen.

Das Bewusstsein für die Misere der Sklaven existierte, ja es lag im Trend. «Menschenfreundlichkeit» wurde zu einem Modebegriff(4): Alles Mögliche wurde als «menschenfreundlich» angepriesen. Man konnte menschenfreundliche Baumwolle («Libero-Baumwolle») und menschenfreundlichen Zucker (mit Labels wie «Esclavo fidelio» oder «Slave Stewardship Council SSC») kaufen. Wissenschafter entwickelten Hightech-Materialien, um die Peitschen der Sklaventreiber menschenfreundlicher zu machen. Aufwendig gestaltete Menschenfreundlichkeitsmagazine (Menschenliebe, Die Freiheit) boomten. Marktsoziologen schufen einen eigenen Begriff für Leute, die solche Magazine lasen und solche Produkte konsumierten: die Lopaf («Lifestyle of Philanthropy and Feelgoodness»)(5) – eine umworbene, da kaufkräftige Kundschaft.

Niemand will auf billigen Zucker verzichten

Die internationale Politik beschritt deshalb pragmatischere Wege. In einem ersten Abkommen verpflichteten sich die reicheren Länder, die Zahl der Peitschenhiebe (PH – das Mass, das sich zur Bemessung der Sklaverei durchsetzte) gegenüber einem Stichdatum um einen gewissen Prozentsatz zu senken. Damit das Abkommen seinen Unterzeichnerstaaten kein allzu enges Korsett anlegte, sah es als sogenannte flexible Massnahme einen «Mechanismus der freiheitlichen Entwicklung» (Free Development Mechanism, FDM) vor: Statt selber weniger Sklaven auszupeitschen, konnten die Vertragsstaaten Peitschenhiebe in anderen Staaten gleichsam kompensieren.(8)

Aus ökonomischer Sicht war das eine erfreuliche Einrichtung, liessen sich doch in ärmeren Ländern mit gleich viel Geld wesentlich mehr Peitschenhiebe einsparen, als es in den reichen Ländern möglich gewesen wäre. Wohl führte der FDM zu einigen unerwünschten Resultaten: So entstanden neue Plantagenwirtschaften mit dem einzigen Ziel, die Sklaven etwas weniger als üblich auszupeitschen und diese Differenz auf dem FDM-Markt zu verkaufen.(9) Aber das waren Anfangsprobleme des Systems, die es in Kauf zu nehmen galt. Länder wie die Schweiz konnten ihre Verpflichtungen nur mithilfe des FDM erfüllen.

Das Problem löst sich von selbst

Man muss also einräumen, dass die PH-Märkte schlecht funktionierten und das internationale PH-Abkommen zu schwach war (der grösste Sklavenhalterstaat hatte es gar nie ratifiziert). Die ganzen Bemühungen trugen aber gleichwohl dazu bei, das Thema ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit und auf die Agenda der Weltpolitik zu setzen. Auf dem Höhepunkt der Aufmerksamkeit erhielt ein Kämpfer für Menschenfreundlichkeit den wichtigsten Friedenspreis der Welt (er hielt, was kleinliche Kritiker ihm vorwarfen, selber ein ganzes Heer von Haussklaven, doch wusste er das plausibel damit zu rechtfertigen, dass er diese brauche, um seine Vorträge gegen die Sklaverei halten zu können).(11)

Wirtschaftliche Branchen, die auf das neue Freiheitsbewusstsein setzten, florierten (wenn sie auch bei weitem nicht die Bedeutung der Plantagenwirtschaft erreichten). Die Cleantech-Industrie entwickelte bessere Pflückwerkzeuge für Baumwolle und züchtete gentechnisch verändertes Zuckerrohr, das beim Ernten weniger in die Hände schnitt; es gab ausgeklügelte Peitschenhieb-Managementsysteme, Peitschen mit einstellbarer Hiebstärke für ein sogenanntes Precision Slaving und so weiter. Wer nicht auf seinen sklavengestützten Lebensstil verzichten wollte, konnte freiwillige PH-Kompensationen erwerben.

Nörgler wiesen darauf hin, dass all das nichts gebracht habe: Während der Laufzeit des ersten PH-Abkommens hatte die Zahl der weltweit eingesetzten Peitschenhiebe nicht nur zugenommen – die Zunahme hatte sich gar beschleunigt. Staaten, deren Politiker sich für Menschenfreundlichkeit starkmachten, trieben gleichzeitig die Erschliessung neuer Sklavenquellen voran.(12) Doch wiesen Ökonomen darauf hin, dass zumindest in den reicheren Ländern, die als Vorreiter für die ärmeren galten, die Zahl der Peitschenhiebe stagnierte oder langsamer zunahm als die Produktion. Das heisst: Die Zahl der Peitschenhiebe im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sank – die PH-Effizienz stieg. Man sprach von einer «Entkoppelung der Produktion vom Peitscheneinsatz». Würde diese Entkoppelung nur genügend unterstützt, erledigte sich das Problem eines Tages ganz von selbst.

Wir steigern die Peitschenhiebeffizienz

Wo sie es können, haben die Sklaven deshalb längst begonnen, selber Sklaven zu halten oder Sklavenhalteranteilscheine zu kaufen. Nachbarn und Freunde peitschen sich gegenseitig aus, wobei die Peitschenhiebe – Segnung des Wohlstands! – dank der in vielen Schichten übereinandergetragenen Baumwollkleider kaum mehr spürbar sind. Die Seminare zur Steigerung der eigenen PH-Effizienz werden gut gebucht.

In absehbarer Zukunft dürften bis auf wenige Verweigerer alle Bürger der entwickelten Gesellschaften selber Sklaven sein, und doch wird man mit Stolz feststellen, dass die Gesellschaft noch nie so frei war: Nie zuvor wurden pro kPH (Kilopeitschenhieb) so viele Tonnen Zucker und Baumwolle produziert; nie war das Freiheitssozialprodukt höher.

2 Die These von der Geburt des Industriekapitalismus aus der Baumwollindustrie belegt eindrücklich Sven Beckert: King Cotton. Eine Geschichte des globalen Kapitalismus, München 2014. Er zeigt auch auf, wie wenig die mit «freier» Lohnarbeit funktionierenden Fabriken Englands und Europas ohne die Sklavenwirtschaft in den USA und in der Karibik möglich gewesen wäre.

3 In Australien verhalf eine von James Murdoch dominierte Presse dem Klimawandel-Verharmloser Tony Abbott zum Wahlsieg. In den USA gehören die Koch-Brüder zu den wichtigsten Sponsoren der klimawandelleugnenden Rechten.

4 Die Verwendung des Begriffs «Nachhaltigkeit» hat sich laut Zählung von Google seit 1990 rund verzwanzigfacht.

5 «Lohas» heisst die Abkürzung für den «Lifestyle of Health and Sustainability».

6 Das Zitat des Ökonomen ist authentisch; es stammt von John Towne Danson. Sein Zitat sowie das der Liverpool Chronicle and European Times zitiere ich nach Sven Beckert (a.a.O.), Seiten 93f resp. 119.

7 US-Präsident George Bush sagte am Uno-Umweltgipfel von Rio 1992: «Der Lebensstil steht nicht zur Debatte.»

8 Der Handel mit Emissionsrechten gilt in der dominierenden ökonomischen Lehre als effizient, weil er dafür sorgt, dass zuerst dort gehandelt wird, wo möglichst viel CO2 pro eingesetzten Dollar vermieden werden kann. Weil es indes nicht darum geht, den CO2-Ausstoß ein wenig zu senken, sondern mittelfristig darum, ihn vollständig zu eliminieren, ist fraglich, ob es sinnvoll sei, derart «effizient» vorzugehen. Wer sein Haus sanieren will, beginnt auch nicht damit, die Fenster zu putzen, weil dort der Effekt, gemessen am eingesetzten Geld, besonders groß ist.

9 Der CDM erlaubt die Zertifizierung von Kohlekraftwerken als Klimaschutzprojekte, sofern ihr CO2 tiefer liegt als in üblichen Kohlekraftwerken.

10 Auf dem europäischen Markt kostet ein Emissionsrecht für 1 Tonne CO2 derzeit etwa 6 Euro. Für eine Lenkungswirkung wäre ein Vielfaches nötig.

11 Al Gore erhielt 2007 gemeinsam mit dem Uno-Klimarat IPCC den Friedensnobelpreis. In den Vorträgen Gores ist eine Änderung des Lebensstils keine Option.

12 Die USA versuchen, ihre Investitionen in den umweltschädigenden Abbau von Schiefergas («Fracking») als Investition in den Klimaschutz zu verkaufen.