Kriegsdarstellungen

Deutschunterricht-Projekt für Mittelschulen

Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen

Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,

Wenn hinten, weit, in der Türkei,

Die Völker aufeinander schlagen.

Ein Bürger in Goethes Faust I

Szene: Vor dem Tor (Osterspaziergang)

|

Ich habe diese Unterrichtseinheit geplant und mehrmals umgesetzt, bevor Russland im Februar 2022 die Ukraine überfiel. Der Ukrainekrieg bietet viel Anschauungsmaterial zu den Themen, die hier wichtig sind: Rhetorik und Propaganda, Glaubwürdigkeit von Kriegsbildern, Fake News und der journalistische Umgang damit, Bildethik (was soll / darf / muss man zeigen?) … Namentlich die mediale Präsenz des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski ist präzedenzlos. Und auch wenn in diesem Krieg so klar wie selten ist, wer Täter ist und Opfer, heißt das nicht, dass nicht auch die ukrainische Darstellung des Kriegs Propaganda wäre, die einen (legitimen!) Zweck verfolgt.

|

Worum geht es?

Darstellungen von Krieg und Gewalt sind in den Medien allgegenwärtig. Aber auch die Künste haben – seit Homers Ilias – immer wieder Krieg dargestellt oder – Marschmusik! – begleitet. Sie finden damit ein Publikum: Krieg fasziniert ganz offensichtlich (und lässt sich nicht verstehen, wenn man diese Faszination nicht berücksichtigt).

Die Darstellung von Krieg und Gewalt kann Verschiedenes bezwecken – und bewirken. Über Jahrhunderte verherrlichten Herrscher ihre «Heldentaten» in oft monumentalen Schlachtengemälden. Kriegsdarstellungen klagen aber auch an – drastische Darstellungen von Opfern kennt man aus dem Dreissigjährigen Krieg (z.B. Jacques Callot), von Francisco de Goya (Los Desastres de la guerra) und besonders seit dem Ersten Weltkrieg. Kriegsdarstellungen klagen an – aber sie können auch zu Rache, also zu Gegengewalt aufrufen. Die Regierung der USA hat militärische Eingriffe in Syrien mit schrecklichen Bildern getöteter Kinder gerechtfertigt – sowohl unter Barack Obama wie unter Donald Trump. Kriegsfilme nennen sich gern Antikriegsfilme – aber meistens zeigen sie Krieg vor allem als etwas Faszinierendes.

Für die Opfer wiederum kann es existentiell sein, dass sie das erfahrene Leid ausrücken können, dass ihnen Journalisten und Fotografinnen dabei helfen – aber Opfer können gerade noch einmal gedemütigt werden, indem man ihr Leiden zeigt, so wie es der IS mit Hinrichtungsvideos getan hat.

Warum ist das wichtig?

Im Sprachunterricht geht es darum, wie sich Wirklichkeit sprachlich darstellen, gestalten (und manipulieren) lässt und wie man sprachliche Darstellungen interpretiert. Kriegserfahrungen sind Extremerfahrungen. Die Fragen, die sich bei Sprachbetrachtungen ergeben, stellen sich deshalb im Zusammenhang mit Kriegsdarstellungen besonders akzentuiert: Sind extreme Erfahrungen überhaupt vermittelbar? Welche Formen finden Künstler/innen, das «Unsagbare» zu sagen? Wie erkennt man Propaganda?

Und wenngleich das zynisch klingen mag: Literarische, filmische, künstlerische Kriegsdarstellungen bieten, trotz allem, auch ästhetische Erfahrungen.

Was ich nicht vermitteln will

Angesichts der Grausamkeiten, die Menschen Menschen antun, liegt eine Folgerung nahe: Der Mensch ist im Grunde bös. Die Idee, es sei nur ein «dünner Firnis der Zivilisation», der unsere Barbarei bedecke, ist weit verbreitet. Thomas Hobbes gründete seine Staatsphilosophie darauf. Die Shoa schien die These zu bestätigen, und die nach dem Zweiten Weltkrieg entstehende Sozialpsychologie schien sie mit Experimenten wie dem Milgram-Experiment (1961) oder dem Stanford-Prison-Experiment (1971) zu bestätigen. In Schulen wird die These gelehrt, wie diese Schüler-Antwort nahelegt.

Allein: Die These hält einer näheren Betrachtung nicht stand. Sie ist aber wirkungsvoll: Herrscher berufen sich auf sie. Und weil sie geglaubt wird, ist sie bis zu einem gewissen Grad eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das gilt namentlich für ihre ökonomische Variante: den Homo oeconomicus.

Das beste Antidot gegen diese Weltsicht ist Rutger Bregmans Studie Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit (Hamburg 2020). Sie ist sehr gut geschrieben und faszinierend und eignet sich, um Auszüge daraus mit den Klassen zu lesen. (Wo er tief in die Geschichte geht, simplifiziert Bregman auch – ein Antidot dagegen ist David Greabers und David Wengrows monumentale Studie The Dawn of Everything, in der gleichzeitig auch Steven Pinker, Bregmans Gegenspieler, sein Fett abbekommt – aber das führt hier zu weit.)

Materialien

Zum Einstieg

«Donald Trumps Rache», Tages-Anzeiger vom 8. April 2017.

«Im Fernsehen sieht der US-Präsident die toten Kinder in Syrien. Die Opfer dieses Krieges hatten ihn bis dahin kaum interessiert. Doch nun gibt er den Befehl zum Angriff.»

Präsident Donald Trumps Rede zum US-Raketenangriff in Syrien, 7. April 2017.

«USA begründen Angriff mit Schock-Bildern», Berliner Zeitung vom 8. September 2013.

«Tote Kinder, zuckend am Boden liegende Menschen mit Schaum vorm Mund … Das Schock-Video ist Teil einer gigantischen Info-Kampagne, mit der Obama gegen seine Syrien-Pläne doch noch brechen will.»

«Das Grauen im grellen Licht». Republik vom 26. März 2019.

«Zwischen Bildern, Gewaltakten und Machtstrategien besteht eine fatale Komplizenschaft – wie jetzt das Attentat von Christchurch zeigt.»

Essays

Susan Sontag: Das Leiden anderer betrachten (Original: Regarding the Pain of Others) (2003), Auszüge

Carolin Emcke: «‹Weil es sagbar ist.› Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit» (Auszüge), aus: ‹Weil es sagbar ist.› (2013).

Die beiden Essays eignen sich, weil sie zentrale Themen der Gewaltdarstellung auf Produktions- und Rezeptionsseite behandeln: Sind extreme Gewalterfahrungen überhaupt darstellbar (Emcke) und was bewirken Kriegs- und Gewaltdarstellungen (Sontag). Beide Autorinnen argumentieren dialektisch:

- Emcke entwickelt ihre Synthese aus der These, in «digitalen, bildlastigen Zeiten» sei alles «mit Leichtigkeit» darstellbar, und der Antithese vom «Unaussprechlichen», der zufolge «bestimmte Verbrechen, bestimmte Erfahrungen nicht beschrieben werden könnten und dürften». Sie zeigt, wie wichtig es für die Opfer ist, Gewalt zu benennen.

- Sontag interessiert sich für die Wirkung von Gewaltdarstellungen auf die Betrachter:innen. Sie entwickelt ihre Synthese aus der These, ein Krieg werde Krieg wird «‹real›, wenn es von ihm Fotos gibt», und seine realistische Darstellung bewirke Empörung und Auflehnung gegen den Krieg, und der Antithese, dass «in einer mit Bildern gesättigten, nein, übersättigten Welt gerade jene Bilder, auf die es ankommen sollte, eine dämpfende Wirkung» hätten und abstumpften.

Literarische Kriegsdarstellungen: Prosa

Wolfgang Borchert: «Die drei dunklen Könige» (1947). Kurzgeschichte.

Aleksandar Tišma: Schule der Gottlosigkeit (1993). Die Erzählung im Sammelband gleichen Titels handelt von einer Folterung, während der sich der Folterer Sorgen um seinen kranken Sohn zu Hause macht. (Achtung: Die Erzählung ist schwer auszuhalten.)

Saša Stanišić: Wie der Soldat das Grammofon repariert (2001). Roman (kurzer Auszug). Aleksandar wächst in Višegrad in Jugoslawien auf, als sich der Krieg der Stadt immer mehr nähert und schließlich in Gestalte serbischer Soldaten, die alle Menschen mit muslimisch klingenden Namen verschleppen, in Aleksandars Wohnhaus auftaucht.

Amadou Kourouma: Allah n'est pas obligé (2002). Roman (kurzer Auszug). Birahima hat kaum eine Schule besucht, besitzt aber vier Wörterbücher. Nachdem seine Eltern sterben, sucht er nach seiner Tante in Liberia, wo er von Truppen eines Bürgerkriegsherrn als Kindersoldat zwangsrekrutiert wird. Opfer und Täter zugleich, berichtet er in naiver Sprache von den Kriegsgreueln.

Hamed Abboud: «Ich möchte einen Panzer fahren», aus: Der Tod backt einen Geburtstagskuchen. Texte. Aus dem Arabischen von Larissa Bender, Wädenswil 2017. Kurzgeschichte.

Karl Rühmann: Der Held (2020). Roman. Ein kroatischer General und ein Oberst der ehem. Serbischen Republik in Kroatien – zwei Kriegsfeinde – freunden sich im Gefängnis des internationalen Kriegsverbrechertribunals an und schreiben sich Briefe, nachdem der General freigesprochen wurde. Sie philosophieren über Schuld und Verantwortung. Ana, die Haushälterin des Generals, liest die Briefe heimlich. Ihr Mann Marko hat unter dem General gedient und kam unter ungeklärten Umständen ums Leben.

Shoa und Gulag

Primo Levi: Ist das ein Mensch? (Se questo è un uomo) (1949). Levis Bericht über seine elf Monate in der Hölle des Vernichtungslagers Auschwitz.

Imre Kertész: Roman eines Schicksallosen (Sorstalanság) (1975). Der Roman beschreibt aus der Perspektive des 15-jährigen György das Leben in Ungarn im Zweiten Weltkrieg, die Deportation in die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald, wo Kertész selber Häftling war, und den dortigen Lageralltag.

Ruth Klüger: Weiter leben. Eine Jugend (1992). Klüger schreibt über ihre Kindheit in Wien, ihre Deportation in die Konzentrationslager Auschwitz und Christianstadt, den Todesmarsch, die Zeit danach in Deutschland und die Emigration in die USA 1947.

Warlan Schalamow: Über die Kolyma. Erinnerungen (2018). Schalamow wurde 1937 nach Kolyma im Nordosten Sibiriens in ein Arbeitslager deportiert. Erst 1956 kam er frei. Heimlich schrieb er während seiner Lagerzeit an Erzählungen, die er ins Ausland schmuggelte, wo sie 1971 erstmals erschienen.

Literarische Kriegsdarstellungen: Lyrik

Lyrik nach Auschwitz? Klaus Laermann: «Die Stimme bleibt. Theodor W. Adornos Diktum – Überlegungen zu einem Darstellungsverbot», Die Zeit, 27. März 1992

Lyrik gegen den Krieg? Günter Kunert: «Poeten an die Front. Über die Hilflosigkeit pazifistischer Lyrik in den Zeiten des Krieges», Die Zeit, 20. März 2003. – Am 20. März marschierte eine Allianz von Truppen unter der Führung der USA im Irak ein. Kunert polemisiert in seinem Essay gegen den Versuch, mit Gedichten gegen den Krieg anzukämpfen. Zwei Wochen zuvor hat er, ebenfalls in der Zeit, selbst ein Antikriegsgedicht publiziert.

Marie Luise Kaschnitz (1901 - 1974): «Hiroshima»

Paul Celan (1920 - 1970): «Todesfuge»

> «Die Todesfuge», gelesen von Paul Celan, auf Youtube

Wilfred Owen (1893 - 1918): «Dulce et decorum est» (1917)

Ernst Jandl (1925-2000): [ohne Titel]. Das Gedicht handelt nicht vom Krieg, aber von einer Folterszene.

Kriegsverherrlichung (Lyrik)

Horaz (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 v. Chr.): «Carmina» (Oden)

Johann Rudolf Wyss: «Rufst du mein Vaterland» (1811), alte Schweizer Nationalhymne (bis 1961)

Filippo Tommaso Marinetti: «Manifest des Futurismus», erstmals publiziert in: Le Figaro, Paris, 20. Februar 1909

Konrad Astfalck: «Der Blutrausch», August 1914

Radovan Karadžić: [Hetzgedicht ohne Titel], 1995. Karadžić war der politisch Hauptverantwortliche des grössten Massakers in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg in Srebrenica in Bosnien-Herzegowina, 1995; er ist vom Kriegsverbrechertribunal in den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt.

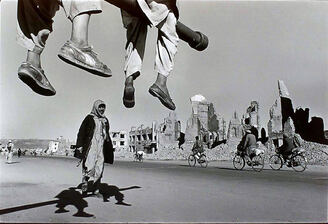

James Nachtwey: Kabul (1996)

James Nachtwey: Kabul (1996)

Dokumentation Film / Fotografie

Christian Frei: War Photographer (2001). Ein filmisches Porträt eines der renommiertesten Kriegsfotografen der Welt, James Nachtwey. Frei bewundert Nachtwey offensichtlich. Nachtwey sieht sich als Kämpfer gegen den Krieg und an seiner Redlichkeit bestehen keine Zweifel; Regisseur Frei bewundert ihn offenkundig. Aber: Überschreitet Nachtwey nicht immer wieder Grenzen des Legitimen? Macht er sich nicht mitunter zum Voyeur – gar zum Mittäter, wenn er einem wütenden Mob, der einen Menschen tot prügelt, mit seiner Kamera eine Bühne gibt? (Eine Kritik an Nachtweys Arbeit hat Sarah Boxer in der New York Times vor Erscheinen von Freis Dokumentarfilm publiziert: «The Chillingly Fine Line Between Ecstasy and Grief», 9. Juni 2000. Siehe auch: David Shields: War Is Beautiful. The New York Times Pictorial Guide to the Glamour of Armed Conflict, 2015.)

Laurent Veray, Agnes De Sacy: Die Kameramänner von Verdun (2008). Im Ersten Weltkrieg ist Film ein ganz neues Medium. Ein französischer und ein deutscher Kameramann dokumentieren den Krieg im Auftrag ihrer Armeen. Beide schreiben Tagebuch. Der ARTE-Dokumentarfilm zeigt, wie die beiden zuerst nach den besten Aufnahmetechniken und -perspektiven suchen, mehr und mehr aber die eigene Sicht auf den Krieg in Frage stellen.

Halbdokumentarisch ist der Zugang von Anja Kofmels Chris the Swiss (2018): Kofmel war ein Kind, als ihr Cousin 1992 als Kriegsreporter nach Kroatien fuhr und nicht mehr zurückkehrte. Die Hintergründe seines Todes wurden nie aufgeklärt. Kofmel begibt sich 25 Jahre später auf die Suche nach seinen Spuren. Wo sie nichts Sicheres weiss, stellt sie sich vor, wie es hätte sein können – diese Passagen des Films sind gezeichnet.

Spielfilm

Francis Ford Coppola: Apocalypse Now (1979). Der monumentale Film gilt vielen als der beste Kriegsfilm. Coppola verlegt die Handlung von Joseph Conrads Erzählung Herz der Finsternis (1899) aus dem Kongo der Jahrhundertwende in den Vietnamkrieg und inszeniert den Krieg als einen Rausch aus Drogen und Gewalt. Ikonisch ist vor allem der Helikopterangriff auf ein Dorf zum «Walkürenritt» von Wagner; die US-Army greift das Dorf einzig deshalb an, weil ein durchgeknallter Oberst vor seiner Küste surfen will. Coppola erzählt vom Vietnamkrieg aus amerikanischer Perspektive, aber nicht schmeichelhaft für die amerikanische Seite. Er verstand seinen Film als Antikriegsfilm (das tun die meisten Regisseure von Kriegsfilmen); er wollte damit die Heuchelei anprangern. Allerdings setzte die US-Army den Film auch schon in ihrer Ausbildung ein – sicher nicht im Sinne eines Antikriegsfilms. Was ist der Film nun also: ein Protest gegen den Krieg oder einfach ein hervorragend gemachter Actionfilm, der von der Faszination des Kriegs lebt? (Altersfreigabe: FSK 16)

Ganz anders zeigt der italienische Neorealist Ermanno Olmi den Krieg in Torneranno i prati (2014): Im Ersten Weltkrieg harren italienische Soldaten im tiefsten Winter in einem Unterstand nahe der Front aus, zermürbt von Krankheit, Angst, Heimweh und der Sinnlosigkeit. Eigentliche Kampfszenen gibt es nicht. Der Kontrast zu Apocalypse Now könnte kaum größer sein.

La vita è bella (Das Leben ist schön, 1997) des italienischen Komiker Roberto Benigni besteht aus zwei Teilen: Teil 1 ist eine Komödie mit viel Slapstick. Sie wäre gänzlich unbeschwert, tauchten nicht immer wieder Zeichen der faschistischen Diktatur und des Judenhasses auf. In der Filmmitte werden der Protagonist Guido, sein Sohn Giosuè und seine Frau Dora in ein deutsches Vernichtungslager deportiert. Giosuè überlebt die Hölle, weil sein Vater ihm vorspielt, es sei alles nur ein Spiel. Der Film gewann zahlreiche Preise, aber: das KZ als (Tragi-)Komödie – darf man das? Die Frage wurde sehr kontrovers diskutiert.

The Thin Red Line von Terrence Malick (1998) spielt im Zweiten Weltkrieg auf den Salomoneninseln im Pazifik im Krieg der USA gegen Japan. Dass Regisseur Malick Philosoph ist, ließ keine Filmbesprechung unerwähnt, und Stimmen aus dem Off stellen philosophische Fragen wie «Dieses Böse, woher kommt es? Wie stiehlt es sich in diese Welt?» Ist das nun tiefgründig – oder Kitsch? Nur ein schmaler Grat – eine dünne rote Linie – trennt das Erhabene vom Schrecklichen; so die These, die im Titel steckt. Macht Malick damit den Krieg nicht zum Naturereignis? (Altersfreigabe: FSK 16)

|

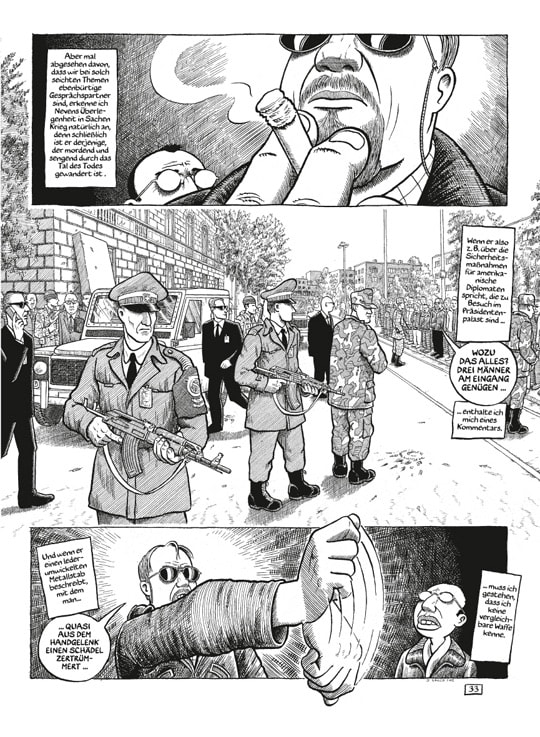

Graphic Novel Art Spiegelman: Maus. Die Geschichte eines Überlebenden (2 Bände, 1989/1991). Die Graphic Novel erzählt die Geschichte der jüdischen Familie Spiegelman, deren Vater Wladek die Shoah überlebt hat. Die Menschen werden als Tiere dargestellt – Juden und Jüdinnen als Mäuse, Deutsche als Katzen. Joe Sacco hat Reportagen und Romane unter anderem über die Kriege in Bosnien und Palästina gezeichnet, beispielsweise Sarajevo (2003), in dessen Zentrum ein so genannter «Fixer», eine Art Fremdenführer für ausländische Journalisten im Krieg, steht. Hamid Sulaimans gezeichneter Roman Freedom Hospital (2013) spielt im syrischen Bürgerkrieg; seine kontrastreiche, harte Bildsprache unterscheidet sich stark vom Strich Saccos. Jérôme Tubiana und Alexandre Franc erzählen in Guantanamo Kid – Die wahre Geschichte des Mohammed el Gharani (2019) die Geschichte von el Gharani, der als 14-Jähriger von der US-Armee gefangen und ins Gefangenenlager Guantanamo verschleppt wurde. |

Computer-Kriegsspiele

Die Grafik von Computerspielen erreicht immer größere Realitätsnähe. In jeder Klasse gibt es Schüler (und viel seltener Schülerinnen), die zu ihrer Unterhaltung sehr viel Zeit in virtuellen Kriegsrealitäten verbringen. Meine Erfahrung ist die, dass Vorträge solcher Schüler(innen) oft besonders interessant sind, weil diese Schüler(innen) sich mit ihrer eigenen Faszination befassen, die sie selber in der Regel durchaus befremdet.

Wer Kriegsspiele spielt, gibt an, das Spiel von der Realität unterscheiden zu können. Interessant ist es deshalb, diese Schüler(innen) die Kurzvideos Ernste Spiele I - IV (2009/10) von Harun Farocki (1944-2014) schauen zu lassen, in denen die Grenzen zwischen Virtuellem und Realität verschwimmen. Die Videos zeigen den Einsatz von Virtual Reality in der Vorbereitung von Soldaten auf ihren Kriegseinsatz wie zur Therapie traumatisierter Kriegsrückkehrer.