1. Kommunizieren

1.1 Ein Kommunikationsmodell

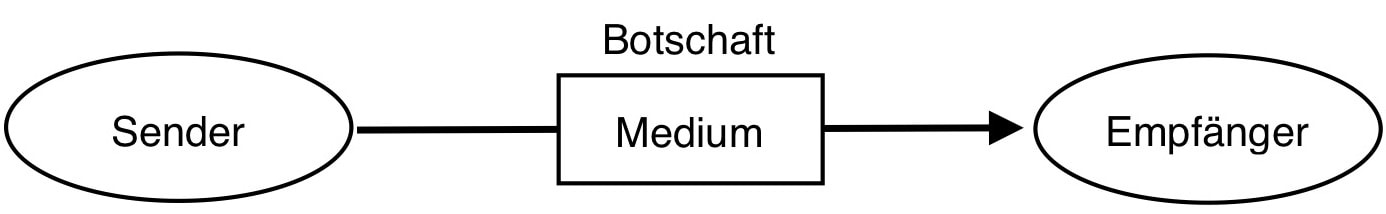

Kommunikation heißt der Prozess des Informationsaustauschs – zwischen Menschen, zwischen Tieren, in einem übertragenen Sinne auch zwischen Menschen und Maschinen (oder zwischen Maschinen und Maschinen). Die einfachste Kommunikationssituation besteht darin, dass Person A eine Information an Person B übermitteln will. Person A nennt man Sender, Person B Empfänger. Der Träger der Information respektive der Botschaft ist das Medium.

Weil Informationen nicht direkt via irgend ein Hirn-zu-Hirn-Interface von A zu B übertragbar sind, braucht es eine Übersetzung in Zeichen. Das wichtigste menschliche Zeichensystem ist die Sprache.

Wenn A zu B sagt «Ich liebe dich», drückt er oder sie ein Gefühl aus. Das Gefühl hat er oder sie zuerst in sprachliche Zeichen (die drei Wörter «ich», «lieben», «du», jeweils richtig konjugiert / dekliniert) übersetzt. B muss diese drei Wörter zurückübersetzen; die Botschaft «A liebt mich» kommt bei ihm an. Die Übersetzungsvorgänge nennt man Codierung respektive Decodierung. (Man könnte das selbe Gefühl natürlich auch anders ausdrücken – beispielsweise durch Körpersprache.)

Die Zeichen, in welche eine Botschaft codiert ist, benötigen zudem einen Träger – das Medium. Gesprochene Sprache beispielsweise besteht aus Schallwellen; ihr Trägermedium ist die Luft, welche die Schallwellen überträgt. Geschriebene Sprache wird von den Medien Buch, Zeitung, Brief etc. übertragen, elektronische Schrift von Bildschirmen.

Oft sind Zeichen mehrfach codiert: Ich liebe jemanden und übersetze das in die Wörter «Ich liebe dich». Diese Wörter tippe ich auf einem elektronischen Gerät, welche sie in digitale Codes überträgt, die über elektromagnetische Wellen gesendet werden. Ein Empfängergerät empfängt die elektromagnetischen Wellen, übersetzt den digitalen Code in das Bild einer Schrift auf einem Bildschirm. Die Augen von B übersetzen die Schrift in die Worte «Ich liebe dich». Das Gehirn übersetzt diesen Satz in die Information, dass A schreibt, B zu lieben (sofern B deutsch versteht).

Wenn A zu B sagt «Ich liebe dich», drückt er oder sie ein Gefühl aus. Das Gefühl hat er oder sie zuerst in sprachliche Zeichen (die drei Wörter «ich», «lieben», «du», jeweils richtig konjugiert / dekliniert) übersetzt. B muss diese drei Wörter zurückübersetzen; die Botschaft «A liebt mich» kommt bei ihm an. Die Übersetzungsvorgänge nennt man Codierung respektive Decodierung. (Man könnte das selbe Gefühl natürlich auch anders ausdrücken – beispielsweise durch Körpersprache.)

Die Zeichen, in welche eine Botschaft codiert ist, benötigen zudem einen Träger – das Medium. Gesprochene Sprache beispielsweise besteht aus Schallwellen; ihr Trägermedium ist die Luft, welche die Schallwellen überträgt. Geschriebene Sprache wird von den Medien Buch, Zeitung, Brief etc. übertragen, elektronische Schrift von Bildschirmen.

Oft sind Zeichen mehrfach codiert: Ich liebe jemanden und übersetze das in die Wörter «Ich liebe dich». Diese Wörter tippe ich auf einem elektronischen Gerät, welche sie in digitale Codes überträgt, die über elektromagnetische Wellen gesendet werden. Ein Empfängergerät empfängt die elektromagnetischen Wellen, übersetzt den digitalen Code in das Bild einer Schrift auf einem Bildschirm. Die Augen von B übersetzen die Schrift in die Worte «Ich liebe dich». Das Gehirn übersetzt diesen Satz in die Information, dass A schreibt, B zu lieben (sofern B deutsch versteht).

1.2 Kommunikationssituationen, Kommunikationsabsichten

Die Realität ist meistens komplizierter als im Diagramm gezeigt. Beispielsweise sind oft mehr als zwei Personen beteiligt, und die Rollen wechseln: A ist einmal Sender, dann wieder Empfänger.

Und nicht jeder Kommunikation liegt die Absicht zugrunde, eine Information zu übermitteln. Um Botschaften richtig zu verstehen, ist es wichtig, die Kommunikationsabsicht zu erkennen:

- A will B etwas mitteilen, B will es erfahren. Beide kooperieren.

- A will B nichts mitteilen, tut es aber trotzdem. Ein Kind will nicht, dass der Vater erfährt, dass es Schokolade geklaut hat. Also gibt es keine Antwort, wenn der Vater fragt, wo die Schokolade sei – und verrät sich dadurch: Keine Antwort ist auch eine Antwort. Der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick hat 1967 festgestellt: «Man kann nicht nicht kommunizieren».[1]

- A will B täuschen / manipulieren (Lüge, unvollständige Information, Propaganda, Bluff, Werbung).

- A will B unterhalten (Alltagserzählung, Witze …), oder der Zweck der Kommunikation ist ein ästhetischer (Kunst, Literatur): Nicht der Inhalt der Botschaft steht im Vordergrund, sondern ihre Form und der Genuss, den sie auslöst.

- Soziale Kommunikation: A fragt B: «Wie geht es?», B antwortet: «Gut.». Hier werden keine Informationen über das Wohlbefinden von A und B ausgetauscht, A und B versichern sich ihrer gegenseitigen Aufmerksamkeit. Wenn es B in Wirklichkeit beschissen geht, er sagt aber trotzdem gut, so lügt er nicht; er ist einfach höflich und es geht A nichts an, wie es B geht. Small Talk und Flirt sind Formen sozialer Kommunikation.

- Der Empfänger ist nicht der eigentliche Adressat: In einem Streitgespräch unter Freund/innen will man sich gegenseitig von der eigenen Meinung überzeugen. Nicht so in einem öffentlichen Streitgespräch: Hier wissen alle Teilnehmer/innen, dass sie die anderen Teilnehmer/innen nicht von ihrer Meinung überzeugen werden. Sie streiten für das Publikum.

[1] Paul Watzlawick et al.: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien, Bern 1969.

1.3 Kommunikationsmaximen

Damit Kommunikation gelingt, müssen Sender und Empfänger bis zu einem gewissen Grad kooperieren. Der englische Philosoph Herbert Paul Grice (1913-1988) hat vom Kooperationsprinzip in der Kommunikation gesprochen. Er fand vier Kommunikationsmaximen, die ein Sender beachten muss, damit die Kommunikation gelingt:

- Maxime der Quantität: Sei mindestens so informativ, wie es für den Zweck des Gesprächs nötig ist. Sei nicht informativer, als es nötig ist.

- Maxime der Qualität: Sage nichts, was du nicht meinst. Sag nichts, was falsch ist oder wovon du meinst, dass es falsch ist, oder dann sage, dass es falsch ist.

- Maxime der Relevanz: Sag nur Dinge, die zum Thema gehören; wechsle nicht unangekündigt das Thema. Beachte den Gesprächskontext vorangegangener Kommunikation und das Vorwissen deines Kommunikationspartners.

- Maxime der Modalität: Sei klar und deutlich; vermeide Unordnung, vermeide Mehrdeutigkeit; gebrauche Wörter nur in der Bedeutung, die sie gewöhnlich haben.

Wenn der Sender den Empfänger täuschen will, verletzt er die Kommunikationsmaximen so, dass B glaubt, sie seien eingehalten.

1.4 Thema und Rhema; Weltwissen

Die meisten Botschaften sind etwas komplizierter als «Ich liebe dich». Texte bestehen aus mehreren Aussagen (die in Sätzen und Teilsätzen codiert sind). Damit man einen Text versteht, müssen diese Aussagen sinnvoll miteinander verknüpft sein. Man spricht von der Kohärenz eines Texts.

Idealerweise enthält jede Aussage mindestens eine neue Information (sie würde sonst gegen die Kommunikationsmaxime der Relevanz verstoßen). Jede Aussage enthält aber auch etwas bereits Bekanntes, auf das das Neue aufbaut. Die Sprachwissenschaft (Linguistik) nennt das Bekannte das Thema, das Neue das Rhema.

Ein typischer Textaufbau sieht so aus:

Beispiel: Petra fährt nach Paris. In Paris besucht sie den Louvre.

- Thema von Satz 1 ist Petra (wenn sowohl Sender wie Empfänger sie kennen).

- Rhema von Satz 1 ist die Information, dass Petra nach Paris fährt.

- Satz 2 hat zwei Themata, die schon in Satz 1 vorkamen: in Paris und sie (also Petra).

- Rhema von Satz 2 ist die Information, dass Petra den Louvre besucht.

Dieses Prinzip wird oft verletzt:

Beispiel: Morgen scheint die Sonne. Ich gehe wandern.

Satz 2 enthält nichts, was auf die Informationen aus Satz 1 aufbaut – kein Thema. Trotzdem ist der Satz verständlich, wenn die Empfängerin weiß, dass die meisten Leute lieber bei Sonnenschein als bei Regen wandern. Dieses Wissen nennt man das Weltwissen der Empfängerin. Die Empfängerin arbeitet beim Verstehen mit, indem sie ihr Weltwissen einbringt. Der Sender passt seine Botschaft an das (mutmaßliche) Weltwissen der Empfängerin an (Kommunikationsmaxime der Relevanz).

Missverständnisse treten häufig dann auf, wenn der Sender das Weltwissen der Empfängerin falsch einschätzt.

1.5 Verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikation

Wenn man von «Sprache» spricht, meint man in der Regel die gesprochene oder geschriebene Sprache, die aus Wörtern und Sätzen besteht: die verbale Sprache. In Gesprächen werden Informationen aber nicht nur mit Worten ausgedrückt, sondern auch über die Art und Weise, wie die Worte gesprochen werden, und über sichtbare Zeichen des Körpers.

Alles, was die Art und Weise betrifft, wie die Worte gesprochen werden, nennt man den paraverbalen Aspekt der Kommunikation: Lautstärke und Lautstärkevariation, Intonation (Tonhöhe, Melodie), Sprechgeschwindigkeit und Pausen, Sprachmelodie, Geräusche wie Seufzen, Stöhnen usw.

Schließlich spricht der ganze Körper mit – das ist der nonverbale Teil der Kommunikation: Mimik, Gestik und Körperhaltung.

Ein Telefongespräch kann den verbalen und den paraverbalen, nicht aber den nonverbalen Teil eines Gesprächs übermitteln. Schriftsprache ist hauptsächlich verbale Sprache; nur mit den Satzzeichen kann der paraverbale Aspekt rudimentär übermittelt werden. Emojis sind ein Versuch, para- und teilweise sogar nonverbale Aspekte der Sprache zu übermitteln.

1.6 Die vier Aspekte jeder Botschaft

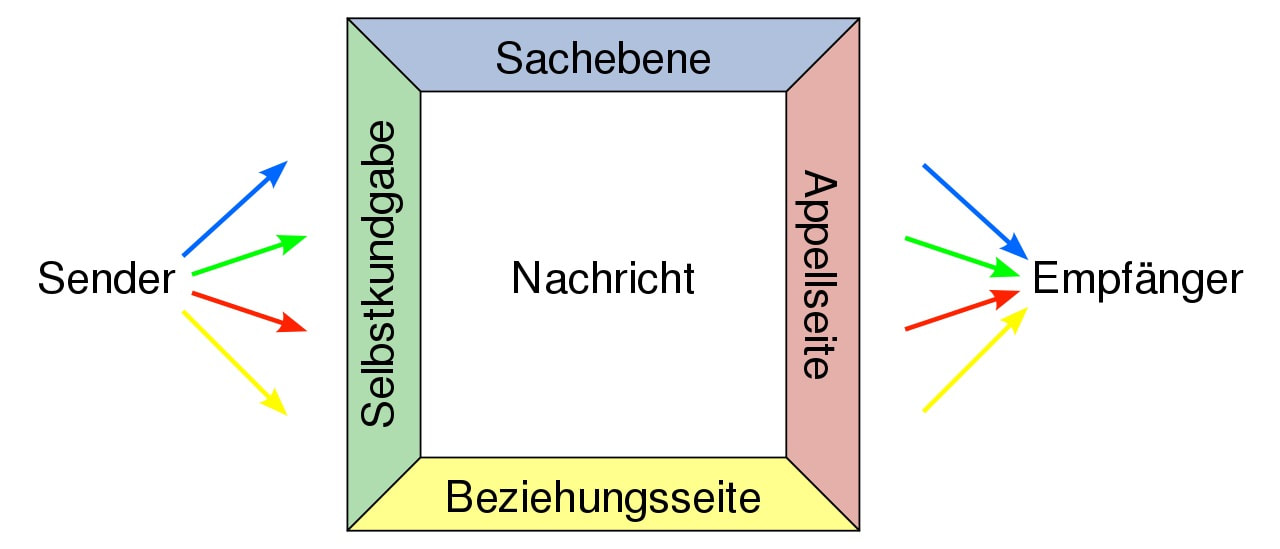

Der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick hat 1967 postuliert, dass jede Botschaft zwei Ebenen habe: eine inhaltliche (Was wird gesagt?) und eine Beziehungsebene (Wie wird es gesagt; wie soll das Gesagte verstanden werden?). Der Kommunikationsforscher Friedemann Schulz von Thun hat diese Unterscheidung ausgeweitet und spricht von vier Ebenen jeder Kommunikation:[1]

- Sachebene (Was wird gesagt?)

- Beziehungsebene (Wie setzt sich der Sender zum Empfänger in Beziehung?)

- Ebene der Selbstkundgabe (Was sagt der Sender über sich aus?)

- Appellebene (Was will der Sender vom Empfänger?)

[1] www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat

In der menschlichen Kommunikation enthält grundsätzlich jede Botschaft alle vier Ebenen, wobei sie je nach Kommunikationssituation unterschiedlich wichtig sind (Wer zum Beispiel eine Fahrplanauskunft braucht, interessiert sich in der Regel wenig für die Beziehung zu der Person, die er fragt).

Beispiel: Eine Beifahrerin in einem Auto sagt zur Fahrerin: Die Ampel ist grün.

Die Botschaft könnte heißen:

Beispiel: Eine Beifahrerin in einem Auto sagt zur Fahrerin: Die Ampel ist grün.

Die Botschaft könnte heißen:

- auf der Sachebene: Die Ampel ist grün.

- auf der Beziehungsebene: Du reagierst langsamer als ich.

- auf der Ebene der Selbstoffenbarung: Ich bin ungeduldig.

- auf der Appellebene: Fahr los!

1.7 Sprechakte

Wer spricht, teilt nicht bloß Informationen mit: Er oder sie handelt auch. Eine Handlung, die durch Sprache «begangen» wird, nennt man einen Sprechakt.

Ein augenfälliges Beispiel ist eine Richterin, die am Ende einer Gerichtsverhandlung sagt: «Der Angeklagte ist schuldig». Das ist nicht das selbe, wie wenn der Gerichtsreporter, der über den Fall berichtet, den selben Satz schreibt. Der Gerichtsreporter teilt seinen Leserinnen und Lesern etwas mit. Die Richterin aber macht die Person, von der sie spricht, mit ihrem Satz erst in juristischem Sinne vom Angeklagten zum Schuldigen. Die Person ist – juristisch gesehen – erst in dem Moment schuldig, in dem die Richterin dies ausspricht.

Sprechakte sind häufig. Eine Beleidigung ist ebenso ein Sprechakt wie ein Lob: beides tut etwas mit der Person, an welche die Aussage gerichtet ist. Danken, um etwas bitten, jemandem etwas befehlen, sich entschuldigen, etwas versprechen und so weiter sind Sprechakte.

Das ist der Grund, warum es zum Beispiel verboten ist, die Shoah (Holocaust), also die Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden durch das Naziregime während des Zweiten Weltkriegs, zu leugnen. Wer die Shoah leugnet, sagt nicht einfach etwas, was nicht stimmt: Er oder sie verletzt auch die Würde der Opfer und ihrer Angehörigen.