Schreiben: Museumstexte

Wer schreibt, schreibt für eine/n Leser/in. Sogar Notizen oder Tagebucheinträge richten sich an ein «Publikum» – auch wenn das Publikum der Verfasser oder die Verfasserin selbst ist. Gute Texte sind so verfasst, dass das Zielpublikum sie versteht. (Aber vermutlich sind die meisten Texte, die es gibt, schlechte Texte.)

Wir arbeiten mit Museumstexten (also den unscheinbaren Texten, die im Museum neben den Exponaten an der Wand hängen). Museumstexte sind eine extreme Textsorte: Niemand geht ins Museum, um zu lesen, sondern im Museum will man Objekte betrachten. Man muss aber lesen, um Informationen zu den Objekten zu bekommen. Man liest also widerwillig – und unter erschwerten Umständen: Vielleicht gibt es viel Publikum und ich muss zum Lesen einem anderen Museumsbesucher über die Schulter gucken, vielleicht schreit ein Kind, ich kann mich nicht setzen und so weiter.

Im Idealfall sind Museumstexte so verfasst, dass die Besucherinnen und Besucher die Texte lesen, ohne zu merken, dass sie lesen. Dabei ist nicht nur der Inhalt des Texts wichtig, sondern ebenso sehr sein Erscheinungsbild – Layout, Textgröße etc. Schlechte (und schlecht dargestellte) Texte werden im Museum ganz einfach nicht gelesen. Man ist ja doch freiwillig da.

Auftrag 1: Betrachten Sie Museumstexte

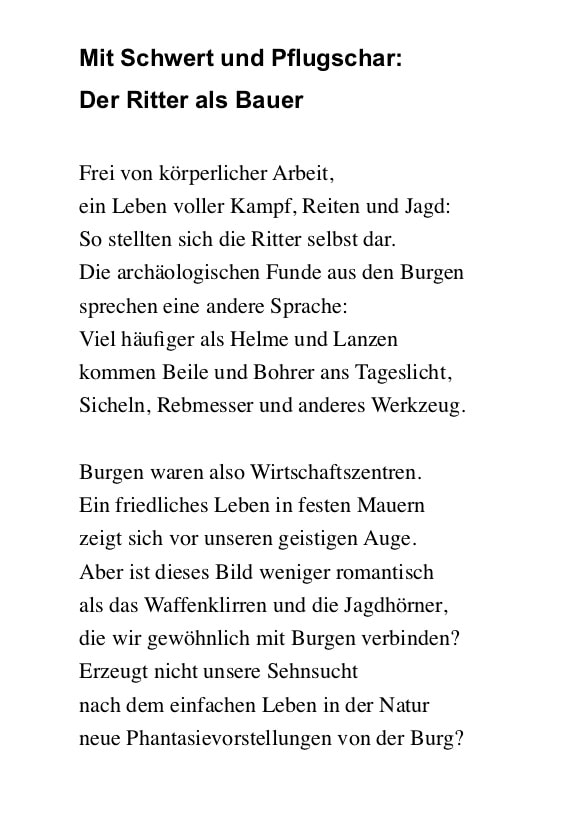

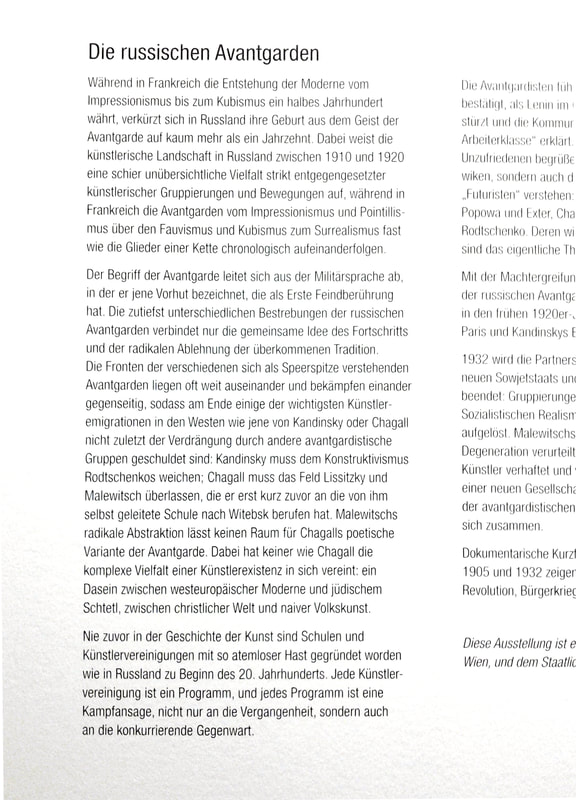

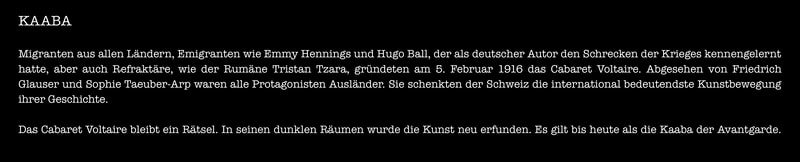

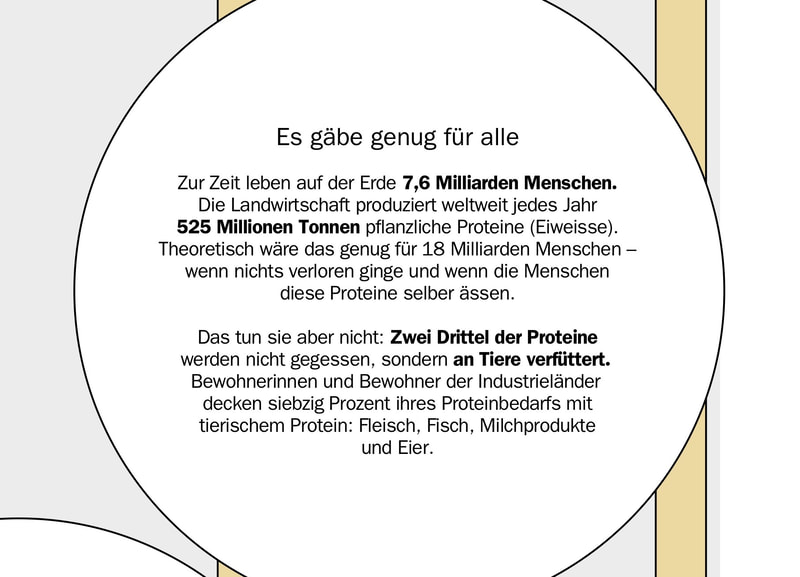

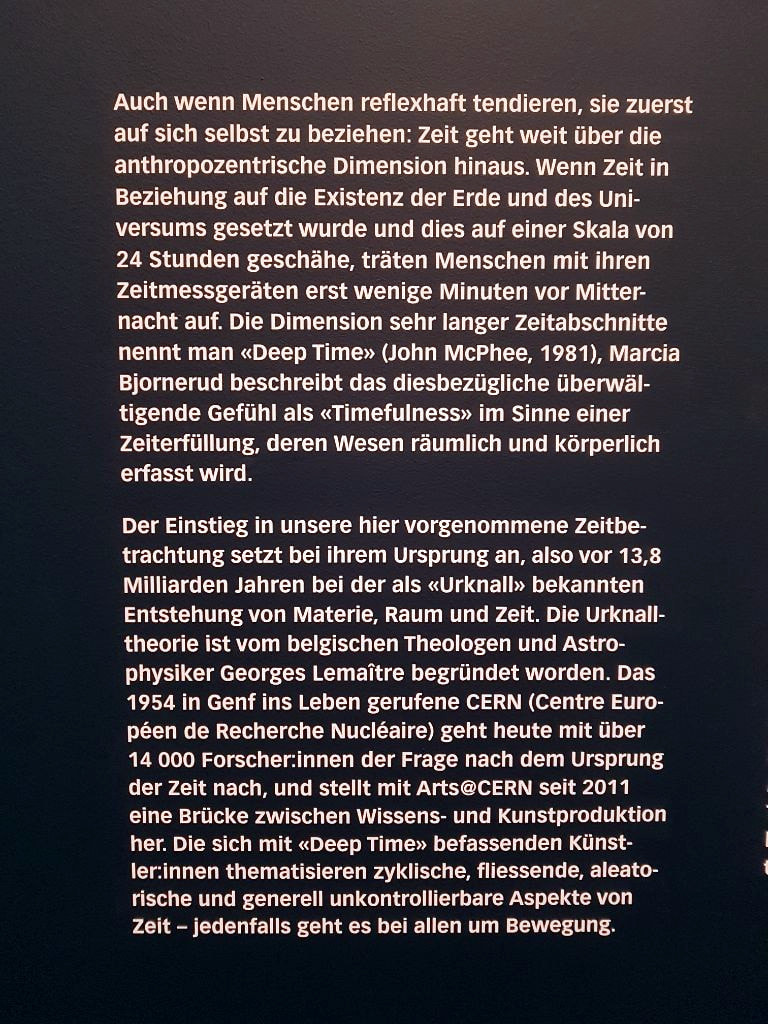

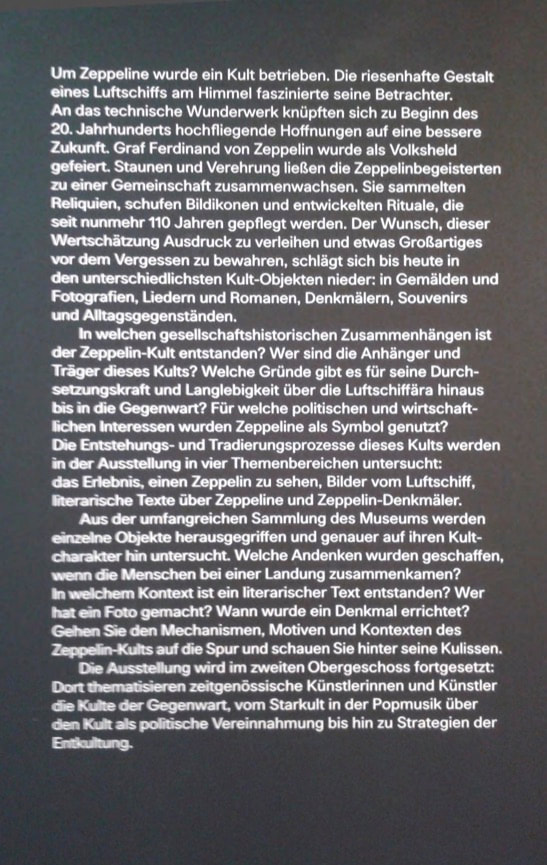

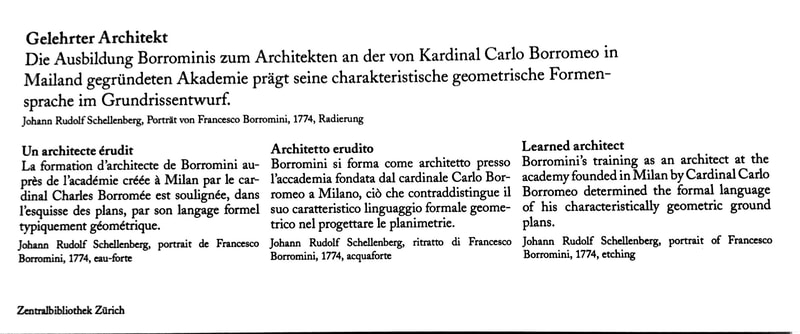

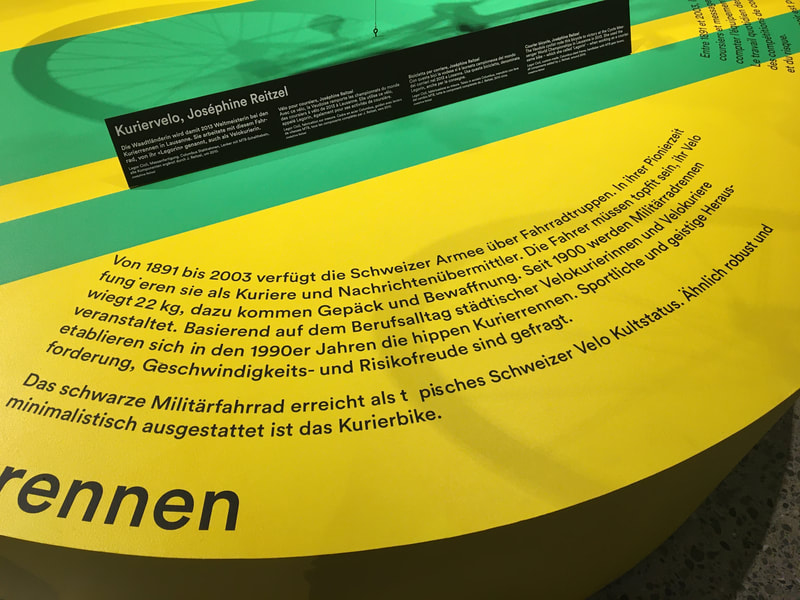

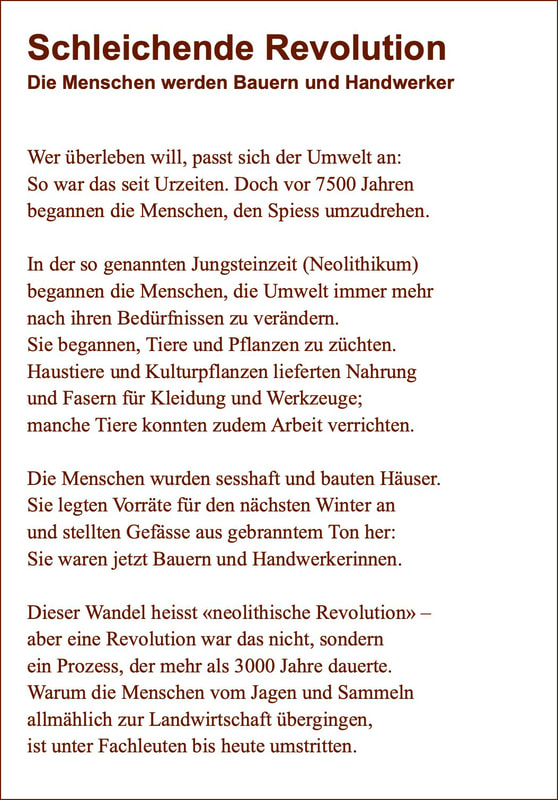

Unten finden Sie Beispiele von Texten, die ich in Museen fotografiert oder abgeschrieben habe. Klicken Sie darauf, um sie groß anzuzeigen. (@Lehrpersonen: Ich wähle jeweils vier Texte – einen guten und drei schlechte. Ich projiziere sie an die Wand und lasse die Schüler:innen darum herumstehen – was ein wenig die Museumssituation simuliert.)

Betrachten Sie die Texte in vier Schritten:

(1) Schauen Sie sich die Texte zuerst nur an und lesen Sie nur die Titel. Sprechen Sie das Erscheinungsbild der Texte und die Titel an? Welche Texte wollen Sie lesen? Was spricht Sie an, was schreckt Sie ab?

(2) Im zweiten Schritt lesen Sie die Textanfänge – die ersten oder ersten zwei Sätze. Bei vielen Gebrauchstexten entscheidet der Anfang darüber, ob die Leser/innen weiterlesen. Fragen Sie sich nun wieder: Würde ich weiterlesen? Warum / warum nicht?

(3) Nun erst lesen Sie die Texte ganz, aber lese Sie flüchtig, wie Sie das wahrscheinlich in einem Museum tun würden: Wenn Sie etwas nicht auf Anhieb verstehen, lesen Sie einfach weiter. Sind die Texte leicht lesbar? Verstehen Sie sie? Erfahren Sie Interessantes? Oder beeindruckt Sie ein Text mit etwas, das gescheit tönt, das Sie aber gar nicht verstehen – ist er also Bluff? Wirft ein Text Fragen auf, die er unbeantwortet lässt? Hilft das Layout beim Lesen, oder stört es eher?

(4) Jetzt betrachten Sie die Text genau und analysieren, welche Eigenschaften der Texte ihnen das Lesen erleichtert oder erschwert haben.

Auftrag 2: Verfassen Sie eigene Museumstexte

Verfassen Sie in Gruppen eigene Museumstexte.

Der Auftrag ist aus der Praxis entnommen: Ein Naturmuseum, beliebt bei Familien und Schulklassen, erneuert seine Dauerausstellung. Aufgaben 1 bis 5 entstammen einem Naturmuseum, Aufgabe 6 einem archäologischen Museum.

Ich gebe Ihnen die Informationen so, wie sie die Kurator/innen dem Texter gegeben haben. In der Gruppe verfassen Sie je einen Text mit 6 bis 8 Zeilen, einem Titel und einem Untertitel (Beispiel 6: 7 bis 10 Zeilen ohne Titel / Untertitel). Ihr Zielpublikum: Die Texte sollen für zwölfjährige Kinder verständlich sein. Bei den Aufgaben 1 bis 4 und 6 müssen Sie Informationen auswählen, bei Aufgabe 5 müssen Sie eigene Beispiele hinzufügen, um die verlangte Textlänge zu erreichen. Sie haben 45 Minuten Zeit.

Schreiben Sie die Texte in diese Maquette (Download im Format .odt / Download im Format .docx). Eine Zeile ist maximal ca. 55 Zeichen (inkl. Leerschläge) lang.

Dann tauschen Sie die Texte zwischen den Gruppen aus. Lesen Sie den Text einer anderen Gruppe und geben Sie ein kritisches Feedback.

Dieser Leitfaden enthält Regeln, wie ein guter Museumstext entsteht. Besonders wichtig (und besonders anspruchsvoll): eine Sinneinheit pro Zeile!

- Naturmuseum: Waldschnepfe, Objekttext. Das Exponat ist ein ausgestopfter Vogel.

Mit braunrot geschecktem Gefieder optimal für das Leben auf dem Waldboden ausgerüstet (Tarnanzug). Als Bodenbrüter besonders anfällig auf Störungen. Dämmerungs- und nachtaktiv. Beliebtes Jagdobjekt – als besondere Delikatesse gilt unter Jägern der Darminhalt der Waldschnepfe. Übrigens: Sie ernährt sich grösstenteils von Regenwürmern. - Naturmuseum: Haussperling, Objekttext. Das Exponat ist ein ausgestopfter Vogel.

kommt ausser in der Antarktis auf jedem Kontinent der Erde vor (Kosmopolit). trotz seiner Anpassungsfähigkeit und Anspruchslosigkeit nehmen die Bestände eher ab. stark an Siedlungsraum gebunden, dringt bis in das Innere auch grosser Städte vor. im Gegensatz zum Feldsperling kann beim Hausperling das Weibchen leicht vom Männchen unterschieden werden - Naturmuseum: Zaunkönig, Objekttext. Das Exponat ist ein ausgestopfter Vogel.

Klein aber laut, schmetternder, trillernder Gesang. Der kleine, kurzschwänzige Federball huscht, wie eine Maus durch das bodennahe Gestrüpp und Unterholz auf der Suche nach Spinnen und Insekten. Männchen erstellt mehrere, kugelförmige Nester im Rohbau, von denen sich das Weibchen eines zum Brüten auswählt. Dieses wird dann fertig gebaut. In nahrungsreichen Revieren gelingt es Männchen mit mehreren Weibchen verpaart zu sein. - Naturmuseum: Rotkehlchen, Objekttext. Das Exponat ist ein ausgestopfter Vogel.

Einer der häufigsten Brutvögel bei uns. Dessen lieblich, schwermütig, plätschernd, perlender Gesang ertönt bis spät in die Dämmerung und sogar Nachts. Ernährt sich von Insekten, Spinnen und Beeren. Verteidigt auch im Winter sein Revier. Nur 10% der einheimischen Rotkehlchen überwintern in der Schweiz, 90% ziehen in die westlichen Mittelmeerländer. Hingegen halten sich viele Rotkehlchen aus Nordosteuropa im Winterhalbjahr bei uns auf. - Naturmuseum: Dinosauriern, Bereichstext. Exponate: In einer Vitrine sind zahlreiche Spielzeugdinosaurier, Dino-T-Shirts, Videohüllen etc. zu sehen.

Aussage: Dinosaurier begegnen uns überall im Alltag, faszinieren von klein auf, regen die Fantasie an. - Archäologieausstellung: Bereichstext zur Bronzezeit. Eine Skizze zeigt eine Großmutter mit Enkelin auf einem keltischen Grabhügel. Dazu sieht man eine Foto des Waldes bei Obergösgen, wo dieser Grabhügel einst war.

Thema dieser Ausstellung ist die Ernährung zu verschiedenen Zeiten. Der Text ist eine Legende zur Zeichnung und zum Foto. Er erzählt die von der fiktiven Person Queta und ihrer Tochter. beginnt mit einer Zeitangabe und ist 7 bis 10 Zeilen lang. Er braucht weder Titel noch Untertitel, da bereits die Zeichnung als Blickfang dient. Als Titel über der Zeichnung steht gross: «Bronzezeit».

Textinput: Im Spätsommer 672 v.Chr.: Queta macht sich zusammen mit ihrer Tochter auf den Weg zur Bestattungszeremonie ihrer verstorbenen Tante, einer angesehenen Frau. In der Hand trägt sie ein Schälchen mit süssem Met [Honigwein]. Das wollen sie der Tante ins Grab legen. Heute ist von den Grabhügeln in Obergösgen nichts mehr zu sehen. Hier wächst heute ein dichter Wald.

(> Musterlösungen)

Lernziele

- Schüler*innen werden sich an einer extreme Textform bewusst, warum Texte verständlich oder unverständlich sind.

- Schüler*innen werden sich des Zusammenspiels von sprachlichem Inhalt und Erscheinungsbild eines Texts bewusst.

- Schüler*innen erkennen sprachlichen Bluff.

- Schüler*innen können Sachverhalte für ein Zielpublikum möglichst verständlich schriftlich auf den Punkt bringen.

Literatur

Evelyn Dawid, Robert Schlesinger (Hg.): Texte in Museen und Ausstellungen. Ein Praxisleitfaden, Bielefeld 2002

Paulette McManus: «Oh, yes, they do. How museum visitors read labels and interact with exhibit texts», in: Curator 32 (1989), Nr. 3, S. 175-189.

Marcel Hänggi: «Konsequent im Dienste des Lesers. Museumstexte als Unterrichtsmaterial», in: Der Deutschunterrricht 1 (Februar 2017), Seiten 84–87

Marcel Hänggi: «Phrasen und ein großer Leerlauf: ‹Dada universal› im Landesmuseum Zürich«, in: Ausstellungskritik, 26. Februar 2016