> streaming

> download für desktop (mp4)

> download für mobile (mp4)

> alle Vorträge der Ringvorlesung

| Marcel Hänggi |

|

Mein Vortrag vom 1. Dezember 2016 im Rahmen der Ringvorlesung «Überleben im Anthropozän» an der Universität Zürich ist online als Video-Podcast verfügbar. > streaming > download für desktop (mp4) > download für mobile (mp4) > alle Vorträge der Ringvorlesung

Wie will man Klimaleugner überzeugen, wenn sie die Lüge bewusst wählen? – «Politblog» auf «Newsnet» vom 15. November / «Tages-Anzeiger» vom 16. November 2016 Man sagt nichts Originelles, wenn man feststellt, dass ein Präsident Trump das Schlimmste ist, was der globalen Klimapolitik zustossen konnte. Dabei hat der Monat so gut begonnen: Am 4. November trat das Klimaabkommen von Paris in Kraft, das die Erderwärmung auf deutlich unter 2 und wenn möglich auf 1,5 Grad begrenzen will. Drei Tage später begann die Uno-Klimakonferenz in Marrakesch, über die Umsetzung des Abkommens zu beraten. «Paris» war ein grosses Versprechen, auch wenn immer klar war, dass es noch vieler harter Kämpfe bedürfe, bis die Regierungen ernst nehmen, was sie unterzeichnet haben.

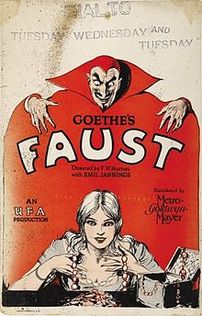

Wenn Liberale, die Subventionen sonst ablehnen, ausgerechnet die Atomenergie mit aller Kraft verteidigen, dann geht es um eine Glaubensfrage. – «Politblog» auf «Newsnet» vom 31. Oktober / «Tages-Anzeiger» vom 1. November 2016  Schreck des Establishments: Besetzung des AKW-Baugeländes Kaiseraugst 1975 Schreck des Establishments: Besetzung des AKW-Baugeländes Kaiseraugst 1975 Ende Monat stimmen wir wieder einmal über eine Glaubensfrage ab. Für ihre Gegner ist der Widerstand gegen die Atomkraft identitätsstiftend, und das ist schnell erklärt: Er stand an der Wiege der modernen Umweltbewegung als einer Bewegung, die gesellschaftspolitisch denkt, statt nur «unberührte Natur» schützen zu wollen wie die ältere Naturschutzbewegung. In den USA bildete sich die Umweltbewegung um 1970 im Widerstand gegen Pläne der Regierung, wider jede ökonomische Vernunft zivile Überschallflugzeuge zu bauen. Die selbe Rolle spielte in Teilen Europas die Atomkraft. Als grünes Ur-Anliegen ist die Ablehnung der Atomkraft so dominant, dass der Kampf gegen Erdöl, Erdgas und Kohle in der ökologisch motivierten Energiedebatte manchmal etwas zu kurz kommt. Aber warum ist die Atomkraft auch für ihre Befürworter eine Glaubensfrage? Was das moderne Eigentumsrecht mit Nachhaltigkeit zu tun hat (oder eben nicht). – «Politblog» auf «Newsnet» sowie «Tages-Anzeiger» vom 5. Oktober 2016  Vor einiger Zeit hörte ich einen Vortrag des emeritierten HSG-Professors und Doyens der ökologischen Wirtschaftsforschung in der Schweiz, Hans Christoph Binswanger. Der 87-Jährige ist gebrechlich, aber von stupender Präsenz auf der Bühne. Er sprach über ein Thema, dem er schon 1985 sein hervorragendes Buch «Geld und Magie» widmete und das er in seinem soeben erschienen Essayband «Die Wirklichkeit als Herausforderung» wieder aufgreift: Goethes «Faust». Binswanger liest die Tragödie als hellsichtige Analyse einer Wirtschaft, die mit des Teufels Hilfe plattwalzt, was sich ihr in den Weg stellt. Die Kernthese des FDP-Mitglieds (!): Die moderne Geldökonomie ist die Fortsetzung der Alchemie mit anderen Mitteln. Sie «zaubert» Mehrwert scheinbar aus dem Nichts, tatsächlich aber auf Kosten der Umwelt – und davon handelt der «Faust». Befürworter und Gegner der Initiative scheinen sich erstaunlich einig darin, dass der «Lebensstil» nicht zur Disposition steht. – «Politblog» auf «Newsnet» sowie «Tages-Anzeiger» vom 9. September 2016 Die Promotoren der «Grünen Wirtschaft» geben sich alle Mühe, ihre Initiative als Innovationsförderungs- und auf keinen Fall etwa als Konsumverzichts-Anliegen zu präsentieren: «Es geht um ‹besser produzieren›, nicht um ‹weniger konsumieren›», schreiben sie in ihrem Argumentarium. Ihre Gegner werfen ihnen Verharmlosung vor. Die Ziele der Initiative liessen sich nicht ohne Lebensstiländerung erreichen, weshalb sie abzulehnen sei.

Umweltschutz und Freiheit können in Konflikt geraten. Aber es gibt keine Freiheit ohne Konflikte. – «Politblog» auf «Newsnet» sowie «Tages-Anzeiger» vom 23. August 2016  Gletscherspalten setzen Grenzen. Aber sind sie freiheitsfeindlich? Gletscherspalten setzen Grenzen. Aber sind sie freiheitsfeindlich? Die Wirtschaft soll nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als uns unser einziger Planet zur Verfügung stellt: Gegen diese Forderung der Volksinitiative «Für eine grüne Wirtschaft» kann man vernünftigerweise gar nicht sein. Doch die Initiativgegner sehen sie als freiheitsfeindliche Zwängerei. Das Bild von der grünen Zwangsjacke, das sie verwenden, ist natürlich Abstimmungskampf-Übertreibung. Aber richtig ist: Zwischen Freiheit und Umweltschutz gibt es Zielkonflikte. Muss man sich also entscheiden: freiheitlich in den Ökokollaps oder ökologisch in die Diktatur? Kommentar in der «WOZ Die Wochenzeitung» vom 30. Juni 2016.  Süss und smart? Google car Süss und smart? Google car Im Silicon Valley sind sie schon länger ein Hype, nun hat es auch den Direktor des Bundesamts für Strassen (Astra), Jürg Röthlisberger, erwischt. In der «Zentralschweiz am Sonntag» schwärmt er in hohen Tönen vom «enormen Potenzial» «intelligenter», also sich selbst steuernder Autos. Sie seien sicherer als von Menschen gesteuerte und erhöhten die Strassenkapazität, da sie näher aufschliessen könnten. Die Energie müsse effizienter genutzt werden, fordern Umweltpolitiker. Sie sollten es besser wissen. – »Zeit Wissen« Nr. 4 / Juni 2016 Eine Mutter fährt ein Kind in den Kindergarten. Sie fährt ein Auto mit neuester Motorentechnik. Wie energieeffizient ist so ein Auto eigentlich? – Ein bisschen Kopfrechnen, keine Angst, Grundschulmathe genügt. Sagen wir, der Motor habe einen Wirkungsgrad von 35 Prozent: Diesen Anteil der Energie im Benzin setzt er in Bewegung um. Im realen Straßenverkehr bleiben davon (großzügig gerechnet) 20 Prozent. Nehmen wir ferner an, das Auto wiege 2 Tonnen. Von der Energie, die der Motor nutzt, bewegen mithin 99 Hundertstel das Auto selbst und 1 Hundertstel die Fracht – die 20 Kilogramm Kind. Ein Hunderstel von 20 Prozent sind 2 Promille, und weil die Mutter allein nach Hause fährt, bevor sie das Kind wieder abholt, halbiert sich der Wert: 1 Promille der Energie wird genutzt, 999 Promille verpuffen.

Umweltschutz ist kein per se linkes Anliegen. Warum aber leugnen die neuen rechten Bewegungen alle den Klimawandel? – «Politblog» auf «Newsnet» sowie «Tages-Anzeiger» vom 7. Juni 2016

Das Klimaabkommen von Paris ist unterzeichnet. Was zu tun wäre, wenn man es ernst nähme. – «Politblog» auf «Newsnet» vom 6. Mai 2016 / «Tages-Anzeiger» vom 7. Mai 2016  Am 22. April hat Doris Leuthard am UNO-Hauptsitz für die Schweiz das im Dezember ausgehandelte Pariser Abkommen unterzeichnet. Vier Wochen zuvor gab der Bundesrat bekannt, wie er sich die Zukunft der schweizerischen Klimapolitik vorstellt. Er zeigte damit, dass er nicht verstanden hat, was man in Paris ausgehandelt und in New York unterzeichnet hat. Eine Recherche von SRF, an der ich mitwirkte, untersucht erstmals systematisch das Ausmass des privaten Sponsorings an Schweizer Universitäten. Solche Sponsorings müssen nicht zwangsläufig schlecht sein – doch die Recherche zeigt : Sponsoren haben mitunter weit mehr Rechte als bisher bekannt – und mehr, als mit der akademischen Freiheit vereinbar ist. Lange machten die Universitäten einfach, was ihnen gefiel: Verträge mit Geldgebern blieben geheim. Nachdem die Universität Zürich 2012 bekannt gab, von der UBS 100 Millionen Franken für den Aufbau des UBS International Center on Economics in Society zu erhalten, verlangten der Zeit-Redaktor Matthias Daum und ich, den Vertrag zu sehen. Die Uni wehrte sich verzweifelt, musste den Vertrag aber letztlich Ende 2013 offen legen. Bereits zuvor hatte ich von der ETH Lausanne (EPFL) einen Vertrag mit der Nestlé-Tochter Nestec aus dem Jahr 2006 eingefordert. Auch die EPFL wehrte sich – vergeblich: Diesen Vertrag konnte ich 2014 publizieren. Das sorgte für einigen Aufruhr: Die EPFL hatte Nestec ein Vetorecht bei der Berufung der Inhaber der beiden gesponserten Lehrstühle eingeräumt, was mit der Unabhängigkeit der Forschung nicht vereinbar ist. Dabei hatte die EPFL behauptet, Nestlé/Nestec habe keinerlei Mitsprache.

Die Schweizer halten sich für ein besonders ökologisches Völklein. Aber stimmt das? Ein Blick zurück. – «Die Zeit» (Schweiz) vom 14. April 2016 Wir sind Weltmeister im Aludeckeli- und Altglassammeln. Wir reagierten auf das Waldsterben in den 1980er Jahren mit den strengsten Auto-Abgasvorschriften in ganz Europa. Noch bevor 2005 das Kyoto-Protokoll für den Klimaschutz in Kraft trat, hatten wir unser eigenes CO₂-Gesetz. Und als die Vereinten Nationen ihre Mitglieder im Vorfeld des Pariser Klimagipfels im vergangenen Dezember aufforderten, ihre klimapolitischen Absichten darzulegen, taten wir das als weltweit erstes Land. Mit dem Anspruch – wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) sagte –, "andere Länder zu beeinflussen und einen Standard zu setzen". Ja, wir Schweizer haben bis heute das Gefühl, wir seien ein ausgesprochen umweltbewusstes Völklein. Wir täuschen uns.

Die globalen Umweltveränderungen bringen zeitliche Grössenordnungen durcheinander. Das ist beängstigend – aber macht vielleicht auch ein bisschen frei. – «Politblog» auf «Newsnet» vom 29. März 2016 und «Tages-Anzeiger» / «Bund» vom 30. März  (c) Wikimedia (c) Wikimedia Wer sich mit dem Zustand der Umwelt befasst, hat selten genug etwas zu lachen – der globale Temperaturrekord des vergangenen Monats beispielsweise ist furchterregend. Ich will meinen ersten Umweltbeitrag im Politblog deshalb mit einem Witz beginnen: Fragt der Museumsbesucher den Aufseher, wie alt das ausgestellte Mammutskelett sei. «Hunderttausend und acht Jahre.» – «Woher wissen Sie das so genau?» – «Als ich eingestellt wurde, war es hunderttausend Jahre alt, und ich arbeite jetzt seit acht Jahren hier.» Eine Motion im Nationalrat will die Zenbrastreifen-Benutzungspflicht aufheben. Aus diesem Anlass: eine kurze Geschichte einer Disziplinierungs falschen Freundes der Fussgänger. – «Newsnet»-Politblog sowie «Tages-Anzeiger» und «Bund» vom 15. März 2016 Eine Motion von Nationalrat Jürg Grossen will die den Zwang aufheben, beim Überqueren einer Strasse einen Zebrastreifen zu benützen, sofern sich in weniger als 50 Metern Entfernung ein solcher befindet (die Motion hätte gestern beraten werden sollen, das wurde nun aber verschoben). Der Vorstoss erinnert daran, was Zebrastreifen eigentlich sind – und daran, wie viel es brauchte, bis der Autoverkehr gesellschaftlich akzeptiert war.

|

AutorMarcel Hänggi, Zürich Themen

Alle

|